本記事にはプロモーションが含まれています。

ヨーロッパ旅行から帰国した後、多くの人が時差ボケに悩まされます。

特に、時差が7~9時間と大きいため、体内時計が日本時間に戻るのに時間がかかり、1週間以上治らないケースも少なくありません。

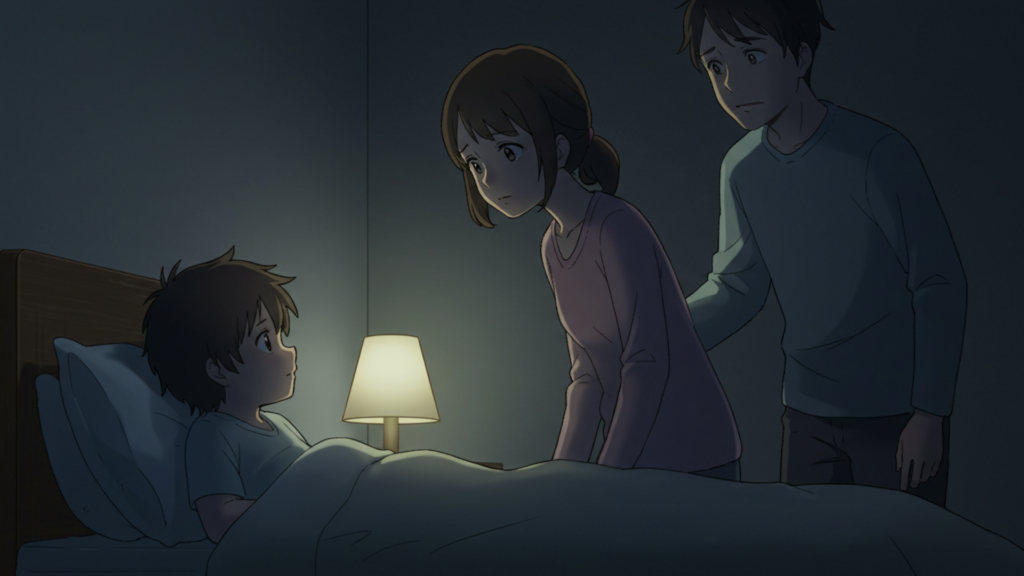

夜中に何度も目が覚めたり、夜になってもなかなか眠れない、昼間は強い眠気に襲われるといった症状が続くこともあります。

さらに、疲労や胃腸の不調など、気持ち悪いと感じることも時差ボケの特徴の一つです。

時差ボケが治るまでの期間には個人差があり、生活習慣や調整方法によって回復スピードが異なります。

本記事では、ヨーロッパ帰りの時差ボケが長引く原因や対策、スムーズに回復するための具体的な方法について詳しく解説します。

帰国後に時差ボケで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

- ヨーロッパ帰りの時差ボケが1週間以上治らない原因と対策

- 夜中に目が覚めたり、眠れない理由と改善方法

- 昼間の強い眠気や気持ち悪い症状の対処法

- 時差ボケの回復期間を短縮する生活習慣と昼寝のコツ

ヨーロッパ帰りの時差ボケ対策法

1週間も治らない?原因は?

ヨーロッパから帰国した後、時差ボケが1週間以上続くことがあります。

一般的に時差ボケは数日で解消されると考えられていますが、場合によっては長引くこともあります。

なぜ1週間以上も時差ボケが治らないのか、主な原因について詳しく解説します。

体内時計のリセットに時間がかかる

ヨーロッパと日本の時差は7~9時間ほどあり、体内時計(サーカディアンリズム)がズレてしまいます。

特に東向き(ヨーロッパ→日本)の移動では、現地時間よりも前倒しで眠る必要があり、調整が難しくなります。

体内時計は1日1~2時間程度しか調整できないため、7時間以上の時差に適応するには1週間以上かかることがあります。

特に、睡眠リズムを調整するメラトニンの分泌が乱れていると、時差ボケの回復が遅れます。

睡眠環境が整っていない

帰国後の生活環境が睡眠の質を低下させている可能性があります。

例えば、以下のような要因が時差ボケを長引かせます。

- 寝室の明るさや温度が適切でない

- 帰国後すぐに仕事を再開し、ストレスが溜まっている

- 寝る直前にスマホやテレビを見てしまい、ブルーライトの影響で眠れない

寝る前のスマホやパソコンの使用は、メラトニンの分泌を抑え、寝つきを悪くします。

さらに、ストレスが高まると交感神経が優位になり、リラックスできずに眠りが浅くなることもあります。

日光を浴びる時間が不足している

体内時計をリセットするためには、朝の光を浴びることが重要です。

しかし、帰国後に外出する機会が少なく、日中も室内にこもりがちだと、体内時計の調整が遅れてしまいます。

特に冬場は日照時間が短く、朝に十分な日光を浴びるのが難しくなるため、時差ボケが長引きやすくなります。

その場合、人工的な光(光療法ランプ)を活用するのも有効な手段です。

食事のタイミングが乱れている

食事の時間も体内時計に影響を与えます。

例えば、帰国後すぐに現地時間に近い深夜に食事をすると、体がまだヨーロッパ時間で動いていると勘違いし、時差ボケが治りにくくなります。

特に朝食をしっかり摂ることで、体が「朝が来た」と認識しやすくなります。

食事の時間を日本時間に合わせることで、体内時計のズレを早く修正できます。

昼寝をしすぎている

時差ボケによる眠気の影響で、昼間に長時間の昼寝をしてしまうと、夜の睡眠が浅くなり、時差ボケが長引く原因になります。

昼寝は15~20分程度にとどめ、午後3時以降は避けるのが理想的です。

年齢や体質の影響

年齢が高くなると、体内時計の調整能力が低下するため、時差ボケが長引きやすくなります。

また、もともと睡眠の質が悪い人やストレスを感じやすい人は、時差ボケが治りにくい傾向があります。

夜中に起きる:理由と対策

時差ボケの影響で、夜中に何度も目が覚めてしまうことがあります。

これは体内時計のズレや、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌異常によるものです。

ここでは、夜中に起きる原因と、その対策について詳しく解説します。

体内時計がヨーロッパ時間のまま

ヨーロッパと日本の時差が7~9時間あるため、帰国後もしばらくはヨーロッパ時間に体が適応したままになります。

例えば、日本時間の夜12時は、フランス時間の午後3時に相当するため、昼寝の時間に近くなり、深夜に目が覚めてしまうことがあります。

✅対策

- 朝の光を積極的に浴びる

- 帰国後はできるだけ早寝早起きを意識する

- 食事の時間を日本時間に合わせる

深部体温のリズムが合っていない

人間は、深部体温が下がると眠くなり、上がると目が覚めるというリズムを持っています。

しかし、時差ボケによって深部体温のリズムがズレると、本来眠っているはずの時間に体温が上昇し、目が覚めてしまうことがあります。

✅対策

- 寝る前にぬるめのお風呂(38~40℃)に入る

- 部屋の温度を適度に調整する(22℃前後が理想)

- 夕方以降の激しい運動を控える

メラトニンの分泌が乱れている

メラトニンは睡眠ホルモンとして知られていますが、時差ボケによって分泌リズムが乱れると、夜中に目が覚めやすくなります。

✅対策

- 寝る1時間前からスマホやテレビを見ない

- 遮光カーテンを使って光を遮る

- 必要であればメラトニンサプリを活用する(医師に相談)

昼寝の取り方が影響している

昼間に強い眠気を感じるため、長時間の昼寝をしてしまうと、夜に眠れなくなり、結果として夜中に目が覚めることになります。

✅対策

- 昼寝は15~20分にとどめる

- 午後3時以降の昼寝を避ける

- 昼寝後に軽い運動をして眠気をリセットする

夜中に目が覚める時差ボケの症状を改善するためには、光の管理、食事の時間、睡眠環境の調整が重要です。

これらのポイントを意識することで、よりスムーズに時差ボケから回復することができるでしょう。

眠れない時差ボケを解消するコツ

ヨーロッパから帰国した後、夜になっても眠れず、時差ボケに悩まされることがあります。

特に東向き(ヨーロッパ→日本)の移動は、体内時計が日本時間に適応するのに時間がかかるため、不眠の原因になりやすいです。

しかし、いくつかのコツを取り入れることで、スムーズに睡眠リズムを取り戻すことができます。

ここでは、具体的な方法を詳しく解説します。

夜の光をコントロールする

人間の体内時計は、光の影響を強く受けます。

特にブルーライトは、脳を覚醒させ、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑えてしまいます。

そのため、眠れない時差ボケを解消するには、夜の光のコントロールが重要です。

✅対策

- 寝る1時間前にはスマホやPC、テレビの使用を控える

- 間接照明や暖色系の照明を使い、リラックスできる環境を作る

- 寝室を完全に暗くするため、遮光カーテンを利用する

- 必要であれば、ブルーライトカットのメガネを使用する

体温調整をして入眠しやすくする

体温と睡眠には密接な関係があります。人間の体温は、就寝前にゆるやかに下がることで自然な眠気を引き起こします。

しかし、時差ボケの影響で体温のリズムが崩れると、寝つきが悪くなることがあります。

✅対策

- 寝る1~2時間前にぬるめ(38~40℃)のお風呂に入る

- 部屋の温度を適度に調整し、22~24℃の快適な環境を作る

- 湯たんぽや靴下を使って足元を温め、血流を促す

メラトニンを活用する

メラトニンは、眠気を引き起こすホルモンで、時差ボケの解消に役立ちます。

特に、ヨーロッパから帰国した後はメラトニンの分泌リズムが乱れやすいため、適切に調整することが重要です。

✅対策

- 寝る前に暗い環境を作り、メラトニンの分泌を促す

- 朝の光を浴びて、メラトニンの分泌リズムを整える

- 必要であれば、メラトニンサプリを活用する(医師に相談)

リラックスできる習慣を取り入れる

ストレスや不安があると、交感神経が優位になり、リラックスできずに寝つきが悪くなります。

眠れないと焦る気持ちがさらに不眠を悪化させるため、意識的にリラックスできる習慣を取り入れることが大切です。

✅対策

- 深呼吸やストレッチ、軽いヨガをする

- カフェインを控え、ハーブティー(カモミールやラベンダー)を飲む

- アロマオイル(ラベンダーやベルガモット)を活用する

- 就寝前にリラックスできる音楽を聴く

布団に入るタイミングを工夫する

時差ボケの影響で無理に布団に入っても、寝つけないことがあります。

無理に眠ろうとすると、逆に脳が覚醒し、不眠が悪化することがあります。

✅対策

- 寝つけないときは、一度ベッドを出て軽く読書をする

- スマホやPCは見ないようにし、できるだけ静かな時間を過ごす

- 眠くなってから布団に入ることで、スムーズに入眠できる

昼間に眠い:乗り越え方

ヨーロッパから帰国した後、昼間に強い眠気を感じることがあります。

これは、体内時計がまだヨーロッパ時間に適応しているため、日本時間の昼間に眠気が強くなる現象です。

昼間の眠気をうまくコントロールし、日中の活動に影響を与えないための方法を紹介します。

朝の光を積極的に浴びる

体内時計を日本時間にリセットするには、朝の光を浴びることが非常に重要です。

特に、強い朝日を浴びることで、脳が「朝が来た」と認識し、覚醒状態になりやすくなります。

✅対策

- 朝起きたらすぐにカーテンを開け、日光を浴びる

- 朝の散歩を取り入れ、できるだけ屋外に出る

- 曇りの日でも屋外の光は有効なので、意識的に外に出る

昼寝を適切にとる

強い眠気を我慢すると、仕事や勉強の効率が下がります。

しかし、長時間の昼寝は夜の睡眠リズムを崩してしまうため、昼寝の時間とタイミングを適切に管理することが大切です。

✅対策

- 昼寝は15~20分にとどめる(長くても30分以内)

- 昼寝をするなら、午後3時までに済ませる

- 昼寝後に軽い運動をして、再び覚醒状態に戻す

カフェインの摂取を適切に管理する

カフェインは眠気を抑えるのに有効ですが、過剰に摂取すると夜の睡眠に悪影響を及ぼすことがあります。

適切な量とタイミングを考えて摂取することが重要です。

✅対策

- 朝や昼食後にコーヒーやお茶を飲む

- 夕方以降のカフェイン摂取は控える(午後3時までが理想)

- カフェインの代わりに、フルーツやナッツを食べてエネルギー補給をする

適度な運動を取り入れる

体を動かすことで血流が促進され、眠気が解消しやすくなります。

特に昼間の眠気が強い場合は、軽い運動を取り入れると効果的です。

✅対策

- 昼休みに散歩をする

- 軽いストレッチや体操をする

- デスクワーク中もこまめに立ち上がって体を動かす

食事のリズムを整える

食事の時間は、体内時計の調整に重要な役割を果たします。

食事の時間がバラバラだと、体内時計の調整が遅れ、昼間の眠気が強くなることがあります。

✅対策

- 朝食をしっかり摂る

- 昼食後の過剰な炭水化物摂取を控え、バランスの良い食事を心がける

- 帰国後は日本時間に合わせた食事のリズムを意識する

昼間の眠気を防ぐためには、光の管理、適切な昼寝、食事のリズムを意識することが大切です。

これらのポイントを実践することで、時差ボケの影響を最小限に抑え、スムーズに日本時間に適応できるようになります。

ヨーロッパ帰りで気持ち悪い時の対策

ヨーロッパから帰国した後、「なんとなく気持ちが悪い」「体がだるい」「胃の調子がすぐれない」といった症状を感じる人は少なくありません。

これは、単なる時差ボケだけでなく、機内環境や疲労、食生活の乱れなどが原因となっていることもあります。

ここでは、ヨーロッパ帰りで気持ち悪さを感じた時の原因と対策について詳しく解説します。

気持ち悪さの主な原因

①体内時計のズレによる自律神経の乱れ

- 時差ボケによって自律神経が乱れると、胃腸の調子が悪くなり、吐き気や食欲不振を引き起こす。

- 体が昼と夜を認識できず、消化機能が正常に働かない状態になる。

②機内環境による影響

- 長時間のフライトでは、気圧の変化や乾燥した空気が体に負担をかける。

- 機内での食事が合わなかったり、水分不足になることで、帰国後に体調を崩しやすくなる。

③食生活の乱れ

- ヨーロッパ滞在中に食べ過ぎたり、日本食と異なる食事を摂っていた影響で、胃腸の調子が整わないことがある。

- 日本に戻ってからも、空腹感が不安定になり、食欲がわかない。

気持ち悪さを和らげるための対策

帰国後の体調不良を早く改善するためには、以下のような対策が有効です。

✅水分補給をしっかり行う

- 機内の乾燥や長時間の移動で体内の水分が不足しがちになるため、帰国後はこまめに水を飲む。

- 常温の水や白湯、スポーツドリンクなどを活用し、脱水を防ぐ。

✅消化に良い食事を摂る

- 胃腸に負担をかけないように、帰国後はおかゆやうどんなど、消化の良いものを選ぶ。

- 揚げ物や脂っこい食事は避け、胃を休める。

✅軽い運動やストレッチをする

- 動かないままだと血流が悪くなり、さらに体調が悪化するため、軽いストレッチや散歩をする。

- 特に朝日を浴びながら歩くことで、自律神経が整いやすくなる。

✅無理に眠らない

- 気持ち悪さを感じると、横になりたくなるが、無理に寝ようとせず、体を少し動かしてリズムを作る。

- 昼寝は30分以内に抑え、夜の睡眠を深くする。

ヨーロッパ帰りで気持ち悪くなるのは、体内時計のズレや食生活の乱れによるものが多いため、適切な対策を取れば早く回復できます。

帰国後の体調管理をしっかり行い、無理をせず、徐々に日常のリズムを取り戻すことが大切です。

治るまで何日かかる?

ヨーロッパから帰国した後、時差ボケが治るまでにかかる日数は個人差があります。

一般的に、体内時計は1日に1〜2時間程度しか調整できないため、完全に適応するまでに数日から1週間ほどかかることが多いです。

しかし、年齢や生活習慣、帰国後の過ごし方によって回復のスピードは変わります。

ここでは、時差ボケが治るまでの期間と、その要因について解説します。

平均的な回復期間

一般的に、時差ボケが治るまでの目安は以下のようになります。

| 移動距離 | 時差 | 回復までの目安 |

|---|---|---|

| ヨーロッパ → 日本 | 7〜8時間 | 5〜7日 |

| アメリカ東海岸 → 日本 | 13〜14時間 | 7〜10日 |

| アジア近隣諸国 → 日本 | 1〜2時間 | 1〜2日 |

ヨーロッパから帰国した場合、時差が7〜8時間あるため、体内時計が完全に適応するまで5〜7日ほどかかると考えられます。

回復が遅れる要因

時差ボケが長引く場合、以下のような要因が関係している可能性があります。

①睡眠リズムが乱れている

- 帰国後すぐに夜更かしをすると、体内時計の調整が遅れる

- 昼寝を長くとりすぎると、夜の眠りが浅くなる

②年齢

- 年齢が上がるほど、体内時計の調整が遅くなる傾向がある

③生活習慣

- 運動不足や不規則な食生活が影響する

- カフェインやアルコールの摂取が多いと、睡眠の質が低下する

時差ボケを早く治すためのポイント

回復を早めるためには、以下のポイントを意識することが大切です。

✅朝の光を浴びる

- 体内時計のリセットに不可欠な要素

✅夜のブルーライトを避ける

- スマホやPCの使用を制限し、メラトニンの分泌を促す

✅食事のタイミングを日本時間に合わせる

- 朝食をしっかり摂ることで、体内リズムを整える

✅昼寝は短時間にする

- 長時間の昼寝は夜の睡眠を妨げるため、15〜20分に留める

✅適度な運動を行う

- 昼間に体を動かすことで、夜の睡眠が深くなる

時差ボケは、適切な対策を取ることで回復を早めることができます。

帰国後の生活習慣を整え、光・食事・運動を意識することで、より短期間で体内時計を日本時間に適応させることが可能です。

ヨーロッパ帰りの時差ボケを防ぐ方法

時差ボケしない人の特徴と習慣

ヨーロッパ旅行から帰国すると、多くの人が時差ボケに悩まされます。

しかし、中には「時差ボケになりにくい」または「ほとんど影響を受けない」という人もいます。

この違いは、個々の体質や生活習慣によるものが大きいですが、時差ボケを最小限に抑えるための工夫をしている人も少なくありません。

ここでは、時差ボケしにくい人の特徴や、彼らが実践している習慣について詳しく解説します。

体内時計の調整が早い人の特徴

人間の体内時計は、通常24時間より少し長く、毎日少しずつ修正されながら働いています。

しかし、その修正のスピードには個人差があり、時差ボケになりにくい人には以下のような特徴が見られます。

①朝型の生活をしている

- 普段から朝型の生活を送っている人は、太陽光による体内時計の調整がスムーズであるため、時差の影響を受けにくい傾向があります。

- 早寝早起きを習慣にしていることで、環境の変化に適応しやすい。

②規則正しい睡眠習慣を持っている

- 決まった時間に寝て、決まった時間に起きる習慣がある人は、時差ボケの影響が小さい。

- 逆に、不規則な睡眠をとる人ほど、時差の影響を受けやすい。

③旅行前から徐々に時間調整をしている

- 時差ボケしない人は、出発の数日前から現地時間に合わせた生活リズムを意識する。

- 例えば、ヨーロッパに行く場合は、徐々に寝る時間を遅くし、日本時間での夜更かしに慣れておく。

時差ボケしない人の生活習慣

時差ボケしにくい人は、普段から健康的な生活を心がけ、体内時計を整える習慣を持っています。

以下のような習慣を取り入れることで、時差ボケを防ぐことが可能になります。

①太陽光を意識して浴びる

- 体内時計は光によって調整されるため、朝起きたら必ず太陽の光を浴びるようにしている。

- 旅行先でも、早朝に散歩をするなど、意識的に光を浴びる。

②食事の時間を一定に保つ

- 食事のタイミングも体内時計に影響を与えるため、時差ボケしない人は日本にいる時から規則正しい食生活をしている。

- 旅行中も、現地の時間に合わせて食事を摂り、体を新しい時間帯に慣れさせる。

③適度な運動を取り入れる

- 軽い運動は体内時計をリセットするのに役立つため、時差ボケしない人は普段から運動習慣を持っている。

- 旅行中も、長時間座りっぱなしにならないよう、こまめに体を動かす。

時差ボケしないためにできること

時差ボケを防ぐためには、旅行前後の生活習慣が重要です。

以下のポイントを実践することで、時差ボケの影響を最小限に抑えることができます。

- 旅行前に睡眠時間を調整する

- 到着後すぐに現地時間に合わせて行動する

- 朝の光を浴びて体内時計をリセットする

- 夜はブルーライトを避け、寝る準備を整える

- カフェインやアルコールの摂取を控え、睡眠の質を向上させる

昼寝は時差ボケ回復に効果的?

時差ボケに悩まされると、昼間に強い眠気を感じたり、夜になってもなかなか寝つけなかったりすることがあります。

そのようなとき、「昼寝をすれば少しは楽になるのでは?」と考える人も多いでしょう。

しかし、昼寝には適切な方法があり、間違ったやり方をすると、かえって時差ボケを長引かせてしまうこともあります。

ここでは、昼寝が時差ボケの回復にどのような影響を与えるのか、正しい昼寝の方法について詳しく解説します。

昼寝は時差ボケ回復に役立つのか?

昼寝は、短時間で睡眠不足を補い、日中のパフォーマンスを向上させる効果があります。

特に、ヨーロッパ旅行後の帰国直後は、夜に十分な睡眠が取れないことが多いため、昼寝を活用することで、ある程度の疲労回復が期待できます。

ただし、昼寝の長さやタイミングを間違えると、夜の睡眠に悪影響を及ぼし、かえって体内時計が乱れてしまうこともあります。

つまり、昼寝は「使い方次第」で時差ボケ回復の助けにもなれば、悪化させる原因にもなり得るのです。

効果的な昼寝の方法

時差ボケの回復を助けるためには、以下のようなポイントを意識した昼寝が重要です。

✅昼寝の時間は20~30分以内にする

- 長時間の昼寝は、深い睡眠に入ってしまい、目覚めた後に頭がぼんやりする「睡眠慣性」を引き起こす可能性がある。

- 30分以内の短い昼寝なら、すっきりと目覚めやすく、夜の睡眠にも悪影響を与えにくい。

✅午後3時までに昼寝を終える

- 遅い時間に昼寝をすると、夜の寝つきが悪くなり、時差ボケの回復を遅らせることにつながる。

- できるだけ、午後の早い時間(昼食後~午後3時まで)に昼寝を済ませるのが理想的。

✅昼寝前にカフェインを摂取する

- 昼寝の直前にコーヒーや緑茶などのカフェインを摂ると、30分後くらいに覚醒効果が現れ、すっきりと目覚めやすくなる。

- ただし、カフェインに敏感な人は、午後以降の摂取を避けるようにする。

✅寝る環境を整える

- できるだけ暗く静かな場所で横になり、目を閉じることで短時間でも質の高い休息がとれる。

- ただし、完全にベッドに入って寝てしまうと長時間眠ってしまうため、ソファやリクライニングチェアを活用するのがよい。

昼寝が逆効果になる場合

昼寝がすべての人にとって良いとは限りません。

以下のようなケースでは、昼寝が時差ボケを悪化させる可能性があるため注意が必要です。

- 夜の睡眠が浅く、昼寝をすると夜の寝つきがさらに悪くなる人

- 1時間以上の長い昼寝をしてしまい、体内時計の乱れが増す場合

- 昼寝後に頭がぼんやりして、逆に日中の活動に支障をきたすケース

このような場合は、昼寝をするよりも、朝日を浴びたり、適度な運動を取り入れることで、体内時計を整える方が効果的です。

時差ボケになりやすい国はどこ?

時差ボケの程度は、渡航先の時差の大きさや、フライト時間、移動の方向(東向きか西向きか)によって変わります。

特にヨーロッパ方面に旅行した後、日本に戻った際には、強い時差ボケに悩まされることが少なくありません。

ここでは、時差ボケになりやすい国を紹介し、どの地域で時差ボケの影響を受けやすいのかを解説します。

時差ボケが発生しやすい国の条件

時差ボケになりやすい国には、以下のような共通点があります。

- 時差が大きい(7時間以上)

- 日本との時差が大きい国ほど、体内時計のズレが生じやすい。

- 東向きの移動(日本から西へ移動する場合)

- 東へ移動すると、体内時計を早める必要があり、調整が難しくなる。

- 反対に、西向きの移動(例えばアメリカから日本)は比較的調整がしやすい。

- 長時間のフライトが必要

- 10時間以上のフライトでは、睡眠や食事のタイミングが乱れやすく、時差ボケのリスクが高まる。

時差ボケになりやすい国

| 国名 | 日本との時差 |

|---|---|

| アメリカ合衆国 | 東海岸(ニューヨーク、ボストンなど)-14時間、 西海岸(ロサンゼルス、サンフランシスコなど)-17時間、 ハワイ-19時間 |

| カナダ | -17時間 |

| ヨーロッパ諸国 | -9時間 |

| 南米諸国 | -12時間 |

なぜヨーロッパが時差ボケになりやすいのか?

ヨーロッパ各国は、日本と7~9時間の時差があり、時差ボケの影響を受けやすい地域です。

特に、フライト時間が12時間前後と長いことも影響しており、機内での睡眠不足や不規則な食事が体内時計の乱れを引き起こします。

また、ヨーロッパから日本へ戻る際には、東向きの移動(時計を進める方向)になるため、体内時計の調整が難しく、時差ボケが長引くことが多いのです。

子供の時差ボケを防ぐポイント

子供と一緒にヨーロッパ旅行をすると、帰国後に時差ボケで苦しむことがあります。

特に小さな子供は大人よりも体内時計の調整が難しく、昼夜逆転してしまうことも珍しくありません。

そのため、事前に適切な対策を講じることで、時差ボケを最小限に抑えることが可能です。

ここでは、子供の時差ボケを防ぐためのポイントについて詳しく解説します。

旅行前から準備を始める

時差ボケ対策は、旅行後ではなく旅行前から始めることが重要です。

出発前の1週間ほど前から、以下のように少しずつ体内時計を目的地の時間に近づけるとよいでしょう。

- 就寝時間と起床時間を1日30分ずつずらす

例えば、ヨーロッパの時差が8時間であれば、出発前に少しずつ子供の就寝時間を後ろにずらしていくことで、体内時計の負担を軽減できます。 - 光の調整をする

朝はしっかりと太陽の光を浴び、夜は室内の光を落として眠りやすい環境を整えることが大切です。

機内での過ごし方を工夫する

長時間のフライトでは、子供の睡眠リズムを崩さない工夫が必要です。

機内での過ごし方が時差ボケの程度を大きく左右するため、以下の点を意識しましょう。

- 飛行機内では現地時間に合わせて行動する

飛行機に乗ったら、すぐに時計を目的地の時間に合わせ、その時間に応じた行動を取るようにしましょう。例えば、到着地が夜であれば機内で睡眠をとり、昼ならなるべく起きているようにします。 - 寝かしつける際はアイマスクやブランケットを活用

機内は明るく、雑音も多いため、睡眠の質が下がりがちです。アイマスクやノイズキャンセリングイヤホン、機内用の小さな枕やブランケットを活用し、できるだけ快適に眠れる環境を作ることが大切です。

帰国後の時差ボケ対策

日本に帰国した後、子供の体内時計を早く調整するためには、以下のようなポイントを意識するとよいでしょう。

- 朝日をしっかり浴びさせる

体内時計は光によってリセットされるため、朝になったらカーテンを開け、子供に太陽の光を浴びさせることが重要です。 - 昼寝を長くとらせすぎない

時差ボケによる眠気で昼寝をしたくなることがありますが、長時間の昼寝は夜の睡眠に悪影響を及ぼします。昼寝をする場合は30分~1時間程度に抑えるようにしましょう。 - 夜はしっかりと睡眠をとらせる

夕方以降にカフェインを摂らせない、ブルーライトを避ける(スマートフォンやタブレットを控える)など、質の高い睡眠をとるための工夫をしましょう。

子供の時差ボケは、大人よりも長引くことがありますが、上記のポイントを意識することで、スムーズに調整ができます。

時差ボケ対策に最強グッズを活用

時差ボケを早く解消するためには、便利なグッズを活用することも効果的です。

特にヨーロッパからの帰国後は、長時間のフライトや大きな時差の影響で、通常の方法だけではなかなか体調が戻らないこともあります。

ここでは、時差ボケ対策におすすめの最強グッズを紹介します。

睡眠の質を高めるグッズ

時差ボケを早く解消するためには、質の高い睡眠を確保することが最も重要です。

そのために役立つグッズをいくつか紹介します。

- アイマスク(例:シルク製のアイマスク)

機内やホテルでの睡眠時に光を遮ることで、より深い眠りを促します。特に、シルク製のアイマスクは肌触りが良く、快適に使用できるためおすすめです。 - ノイズキャンセリングイヤホン(例:Bose QuietComfort Earbuds)

機内やホテルなど、環境音が気になる場所での睡眠をサポートします。特に、飛行機のエンジン音を遮ることで、ぐっすり眠れるようになります。 - 快適なネックピロー(例:トラベル用メモリーフォームピロー)

機内での睡眠の質を向上させるために重要です。首や肩への負担を軽減し、リラックスした姿勢で休めるようになります。

体内時計を調整するグッズ

時差ボケを軽減するためには、体内時計を早く日本時間に合わせることが必要です。

以下のようなグッズを活用すると、スムーズな調整が可能になります。

- メラトニンサプリ

メラトニンは、体内時計を調整するホルモンで、時差ボケの解消に役立ちます。寝る前にメラトニンサプリを摂取することで、スムーズに眠りにつきやすくなります。(医師に相談) - 光目覚まし時計(例:Philips スマートスリープ)

朝日を浴びるのと同じ効果を得られるため、起床後のリズムを整えるのに役立ちます。特に冬場は朝日が遅い地域もあるため、人工的に光を取り入れることで体内時計の調整を助けます。

機内や移動中に役立つグッズ

長時間のフライトでは、快適に過ごせるようなアイテムも時差ボケ対策に効果的です。

- コンプレッションソックス(例:Dr. Scholl’s フライトソックス)

長時間の座り姿勢によるむくみを防ぎ、血流を促進します。フライト中の疲労感を軽減するため、到着後の回復を早める効果が期待できます。 - 加湿マスク(例:のどぬ~る濡れマスク)

機内の乾燥は睡眠の質を下げる原因になります。加湿マスクをつけることで、喉の乾燥を防ぎ、快適な睡眠をサポートします。 - アロマスプレー(例:ラベンダーオイル)

リラックス効果のあるラベンダーの香りは、寝つきを良くする効果があります。枕やシートにひと吹きするだけで、睡眠環境を整えられます。

これらのグッズを上手に活用することで、ヨーロッパからの帰国後の時差ボケを早く解消し、快適な生活リズムを取り戻すことができます。

季節別の対策と注意点

ヨーロッパ旅行から帰国した際に発生する時差ボケは、季節によって影響が異なります。

夏と冬では日照時間の違いが大きく、春や秋には気温や気圧の変化が体調に影響を及ぼすこともあります。

そのため、時差ボケを最小限に抑えるためには、季節ごとに適した対策を講じることが重要です。

ここでは、季節別の時差ボケ対策と注意点について詳しく解説します。

春(3月~5月)の時差ボケ対策

春は気温が安定し始める季節ですが、日本とヨーロッパでは気候の変化が異なります。

また、春は花粉が飛散する時期でもあり、アレルギーを持っている人にとっては体調が不安定になりやすい季節です。

✅対策

- 日中は外で活動し、自然光を浴びる

春は日照時間が伸び始める時期のため、帰国後は積極的に外に出て太陽光を浴びることで体内時計を整えやすくなります。 - 花粉症対策を徹底する

ヨーロッパ旅行中は日本の花粉がないため、帰国後に急にアレルギー症状が悪化することがあります。時差ボケと花粉症のダブルパンチを防ぐため、マスクや目薬などを準備しておくと良いでしょう。 - 急激な気温差に注意する

日本の春は朝晩の寒暖差が激しいため、薄着で帰国すると体温調整がうまくいかず、疲労がたまりやすくなります。帰国時の服装選びも時差ボケ対策の一環として考えましょう。

夏(6月~8月)の時差ボケ対策

夏のヨーロッパは日照時間が長く、日本よりも涼しい地域が多いため、帰国後の気温差に体が適応しにくいという特徴があります。

特に、日本の高温多湿な気候に戻ることで、時差ボケと共に体調不良を起こすことがあるため注意が必要です。

✅対策

- 水分補給をこまめに行う

ヨーロッパの夏は日本よりも乾燥していることが多く、帰国後に湿度の高い環境に戻ると脱水症状を起こしやすくなります。時差ボケによる睡眠不足と脱水が重なると、頭痛や倦怠感が増すため、こまめな水分補給が必要です。 - エアコンの使い方に注意する

夏場はエアコンが欠かせませんが、冷房の効きすぎた室内に長時間いると自律神経が乱れ、時差ボケが悪化することがあります。温度設定は26~28℃程度にし、必要に応じて加湿器を併用するのがおすすめです。 - 就寝時の環境を整える

ヨーロッパの夏は夜が涼しいことが多く、日本の蒸し暑い夜に慣れていないと眠りが浅くなりがちです。扇風機や冷感シーツなどを活用し、快適な睡眠環境を整えましょう。

秋(9月~11月)の時差ボケ対策

秋は過ごしやすい気温の時期ですが、日照時間が徐々に短くなるため、体内時計が崩れやすくなります。

特に、帰国後に急に日が短くなることで、体内のメラトニン分泌に影響を与え、眠気が強くなることがあります。

✅対策

- 朝はしっかり光を浴びる

秋は曇りの日が増えるため、朝に意識して光を浴びることが重要です。自然光が弱い場合は、光目覚まし時計などを活用して体内時計をリセットするとよいでしょう。 - 夕方以降のカフェイン摂取を控える

時差ボケで眠気が強い場合、カフェインに頼りたくなりますが、夕方以降に摂取すると夜の睡眠の質が低下し、時差ボケが長引く原因になります。日中は適度にカフェインを摂取し、夕方以降は控えるようにしましょう。 - 入浴習慣を取り入れる

ぬるめのお湯(38~40℃)に浸かることで、副交感神経が優位になり、リラックスして眠りやすくなります。帰国後はできるだけ入浴の時間を確保するのがおすすめです。

冬(12月~2月)の時差ボケ対策

冬のヨーロッパは日照時間が短く、日本よりも寒冷な地域が多いため、帰国後に気温のギャップで体調を崩しやすくなります。

また、寒さによる血行不良で、時差ボケの症状が強く出ることもあります。

✅対策

- ビタミンDの摂取を意識する

冬は日照時間が短くなるため、体内でビタミンDの生成が不足しがちです。ビタミンDは睡眠の質を高める効果があるため、食事やサプリメントで意識的に摂取すると良いでしょう。 - 体を温めて血行を良くする

冷えは自律神経を乱し、時差ボケを悪化させる原因となります。帰国後は温かい飲み物を摂取したり、厚着をするなどして体を冷やさないよう注意しましょう。 - 運動を取り入れる

寒いと運動量が減りがちですが、軽い運動を取り入れることで体内時計を調整しやすくなります。帰国後は軽いストレッチやウォーキングなどを意識すると良いでしょう。

季節ごとの時差ボケ対策まとめ

| 季節 | 主な課題 | 効果的な対策 |

|---|---|---|

| 春 | 花粉症、気温差 | 光を浴びる、花粉対策、体温調整 |

| 夏 | 高温多湿、脱水 | 水分補給、エアコン調整、快適な寝具 |

| 秋 | 日照時間の減少 | 朝の光を浴びる、カフェイン調整、入浴習慣 |

| 冬 | 日照不足、冷え | ビタミンD摂取、体を温める、運動 |

時差ボケは季節によって影響を受けるため、それぞれの特徴を理解しながら適切な対策を行うことが大切です。

旅行後の疲れを最小限に抑えるために、ぜひこれらの方法を活用してみてください。

ヨーロッパの気候は日本と大きく異なります。

特に気温や湿度の変化が体調に及ぼす影響は大きく、帰国後の不調を防ぐためには、ヨーロッパの気候を知っておくことが役立ちます。

詳細は「フランスと日本の気候の違い:気温や湿度、四季の変化を徹底比較して理解しよう!」で確認してください。

スペインはこちら「スペインの年間気温ガイド!都市別の気候と特徴、服装選びのポイント」

ヨーロッパ帰りの時差ボケ:原因と対策総まとめ

- ヨーロッパと日本の時差は7~9時間あり、体内時計の調整に時間がかかる

- 特に東向き(ヨーロッパ→日本)の移動は時差ボケが長引きやすい

- 体内時計は1日1~2時間しか修正できず、完全回復には1週間程度かかる

- 睡眠ホルモン・メラトニンの分泌が乱れると、時差ボケの回復が遅れる

- 寝室の環境(温度・明るさ・騒音)が整っていないと睡眠の質が低下する

- 日光を浴びる時間が不足すると、体内時計の調整が遅れる

- 帰国後に食事時間が乱れると、体内時計のズレが修正されにくい

- 昼寝を長くとりすぎると、夜の睡眠リズムが崩れやすい

- 年齢が高いほど、時差ボケからの回復が遅くなる傾向がある

- 旅行中の食生活や機内環境の影響で、帰国後に体調を崩しやすい

- 夜のブルーライト(スマホ・PC)がメラトニン分泌を抑え、寝つきを悪くする

- ぬるめの入浴(38~40℃)が深部体温を調整し、スムーズな入眠を助ける

- カフェインやアルコールの摂取が時差ボケの回復を遅らせることがある

- 帰国後は朝日を積極的に浴び、体内時計をリセットすることが重要

- 規則正しい生活習慣(食事・運動・睡眠)が時差ボケの早期解消に役立つ