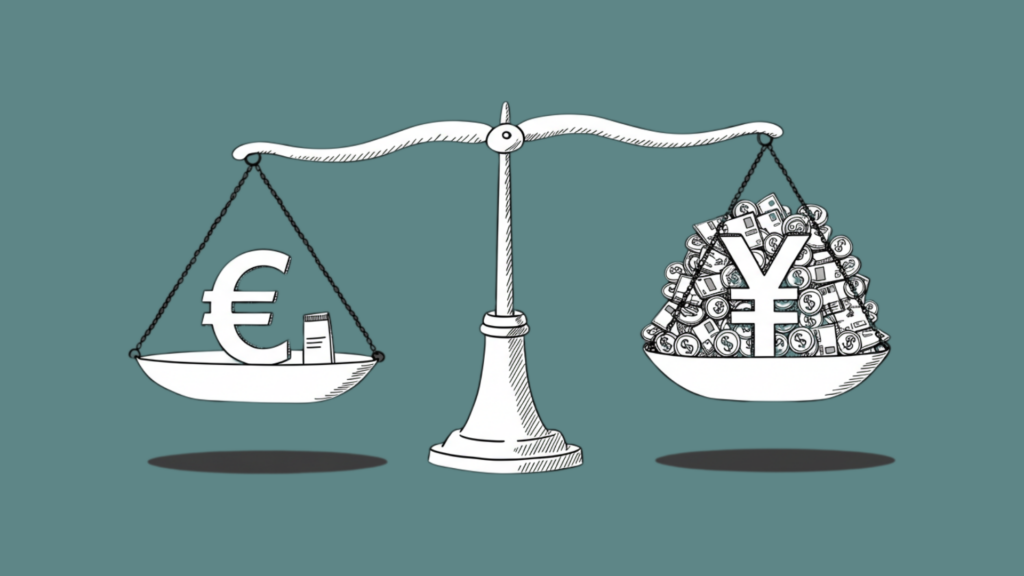

ヨーロッパと日本の物価を比較すると、生活費や物価水準に大きな違いがあることがわかります。

日本国内でも都市部と地方で生活費が異なるように、ヨーロッパ各国でも物価や平均給与、税金制度の違いが生活コストに影響を与えています。

特に家賃や食費、交通費などの価格差は大きく、どの国で暮らすのが経済的に有利なのかを知ることは重要です。

さらに、インフレの影響によって物価が変動するため、最新の情報をもとに比較する必要があります。

本記事では、ヨーロッパと日本の物価を詳しく比較し、それぞれの生活費の特徴や価格差を解説します。

また、現地での生活満足度や物価を抑えるための方法、具体的な節約術についても紹介します。

ヨーロッパへの移住や長期滞在を考えている方にとって、賢く生活するための参考になれば幸いです。

- ヨーロッパと日本の物価水準の違いと生活費の比較

- 家賃や食費、交通費などの具体的な価格差

- ヨーロッパ各国の税金制度や平均給与の影響

- 物価の高い国での節約術やコストを抑える方法

ヨーロッパと日本の物価を比較!生活費の違いとは?

ヨーロッパと日本の生活費を比較

ヨーロッパと日本の生活費を比較すると、地域によって大きな違いがあることが分かります。

日本国内でも都市部と地方では生活費が異なるように、ヨーロッパでも国や都市によって物価や生活コストに大きな差があります。

そのため、単純に「ヨーロッパの方が高い」「日本の方が安い」とは言い切れません。

ここでは、具体的な生活費の項目ごとに比較し、それぞれの特徴を詳しく解説していきます。

家賃

ヨーロッパの家賃は日本に比べて高額な国が多いですが、地域によって大きな違いがあります。

例えば、ロンドンやパリ、ミュンヘンなどの大都市では1LDKのアパートでも月額20万円以上になることが一般的です。

一方で、ポルトガルやギリシャ、東欧諸国では家賃が比較的安価で、同じ条件の物件でも月5万円〜10万円程度で借りられることもあります。

日本の場合、東京の都心部では1LDKの賃貸が月額10〜15万円程度ですが、地方都市では5〜8万円程度に抑えることができます。

また、日本には敷金・礼金などの初期費用が発生する場合が多い一方で、ヨーロッパではデポジット(保証金)として家賃1〜3ヶ月分を預けることが一般的です。

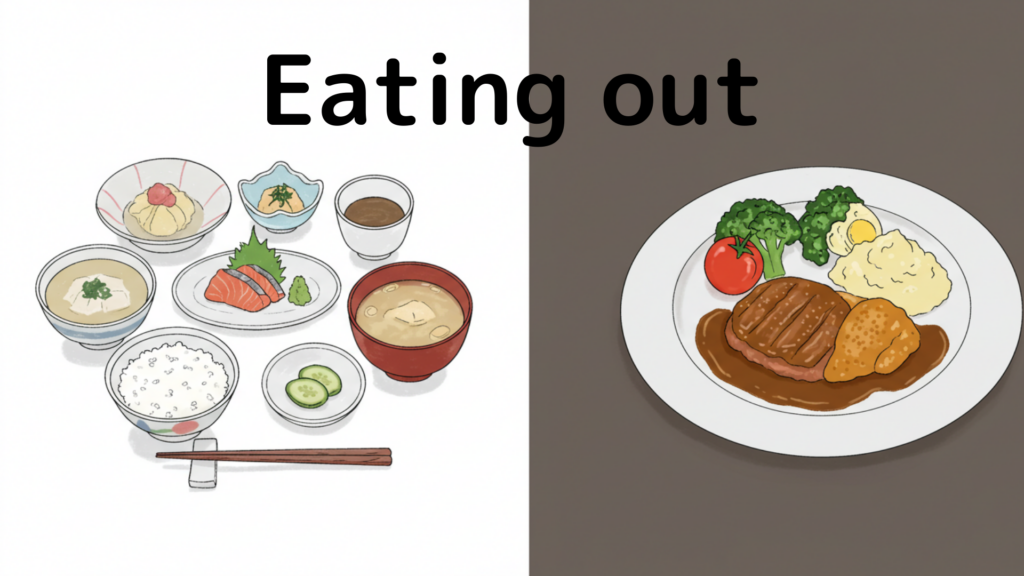

食費

ヨーロッパと日本の食費を比較すると、日本の方が安価で抑えられる傾向があります。

特に外食費は日本が圧倒的に安く、ラーメンや牛丼などの手軽な食事が500円〜1,000円で楽しめるのに対し、ヨーロッパでは外食1回あたり2,000〜5,000円かかることが一般的です。

自炊をする場合は、ヨーロッパでは乳製品やパン、野菜、果物が比較的安く購入できるため、コストを抑えやすいです。

しかし、肉類や魚介類は日本よりも高価で、特に日本のように鮮魚を手軽に購入するのは難しい国が多いです。

日本のスーパーでは、米や味噌、豆腐などの和食食材が安価で手に入るため、和食中心の生活を送るならば食費は比較的安く抑えられます。

一方、ヨーロッパでは輸入品扱いとなるため、日本の食材は高価になりがちです。

交通費

ヨーロッパの公共交通機関の料金は、日本よりも高額なことが多いです。

例えば、フランスやドイツでは地下鉄の1回の乗車料金が3〜4ユーロ(約480〜640円)かかりますが、日本では200〜300円程度で済みます。

また、日本のようなICカード(SuicaやPASMO)の割引制度がヨーロッパではあまり普及していないため、定期券を購入しない限り交通費が高くつくことが多いです。

ただし、ヨーロッパでは学生やシニア向けの割引制度が充実しているため、該当する場合はかなりコストを抑えることができます。

光熱費

光熱費に関しては、日本よりもヨーロッパの方が高額になる傾向があります。

特に冬の暖房費が高く、ドイツやフランスでは月1万円以上になることが一般的です。

これは、ヨーロッパの多くの国ではガスヒーターや電気ヒーターを使用するためで、日本のようにエアコン1台で暖房・冷房をまかなうことができないからです。

また、日本の水道料金は比較的安価で、一人暮らしであれば月2,000〜3,000円程度ですが、ヨーロッパでは水道料金が高額で、地域によっては日本の2〜3倍かかることもあります。

通信費

日本では大手キャリアの携帯電話料金が高いことで有名ですが、最近では格安SIMが普及し、月額2,000〜5,000円程度で利用できるプランも増えています。

一方、ヨーロッパでは格安SIMが主流で、月額1,500〜3,000円程度で十分なデータ通信が利用できます。

また、ヨーロッパの多くの国では公共Wi-Fiが普及しているため、通信費をさらに抑えることも可能です。

娯楽費

ヨーロッパと日本の娯楽費を比較すると、映画やコンサート、スポーツ観戦などの料金がヨーロッパの方が高い傾向があります。

例えば、日本では映画館のチケットは1,800円〜2,000円程度ですが、フランスやドイツでは10〜15ユーロ(約1,600〜2,400円)となります。

一方で、公園や博物館、美術館などの無料で楽しめる施設が多いため、節約しながら娯楽を楽しむことも可能です。

特にフランスでは、毎月第一日曜日に多くの美術館や博物館が無料開放される制度があります。

総合的な比較

| 項目 | ヨーロッパ | 日本 |

|---|---|---|

| 家賃 | 都市部は高額(15〜30万円)、 地方は安価(5〜10万円) | 東京は10〜15万円、地方は5〜8万円 |

| 食費 | 外食は高額(2,000〜5,000円)、 自炊で抑えられる | 外食が安価(500〜1,500円)、自炊も安価 |

| 交通費 | 1回の乗車料金が高額(3〜4ユーロ) | 1回の乗車料金が安価(200〜300円) |

| 光熱費 | 月1.5〜3万円、特に冬の暖房費が高い | 月1〜2万円程度で安定 |

| 通信費 | 格安SIMが普及し、月1,500〜3,000円 | 大手キャリアは高額、 格安SIMで2,000〜5,000円 |

| 娯楽費 | 映画やコンサートは高額、無料施設が充実 | 娯楽費が比較的安価 |

まとめ

ヨーロッパと日本の生活費を比較すると、どちらにもメリットとデメリットがあります。

ヨーロッパは家賃や外食費が高額ですが、公共サービスが充実しており、社会保障制度が整っています。

一方、日本は食費や交通費が安く、利便性の高い生活が送れる環境が整っています。

どちらの地域で生活するのが適しているかは、ライフスタイルや価値観による部分が大きいため、自分のニーズに合った地域を選ぶことが重要です。

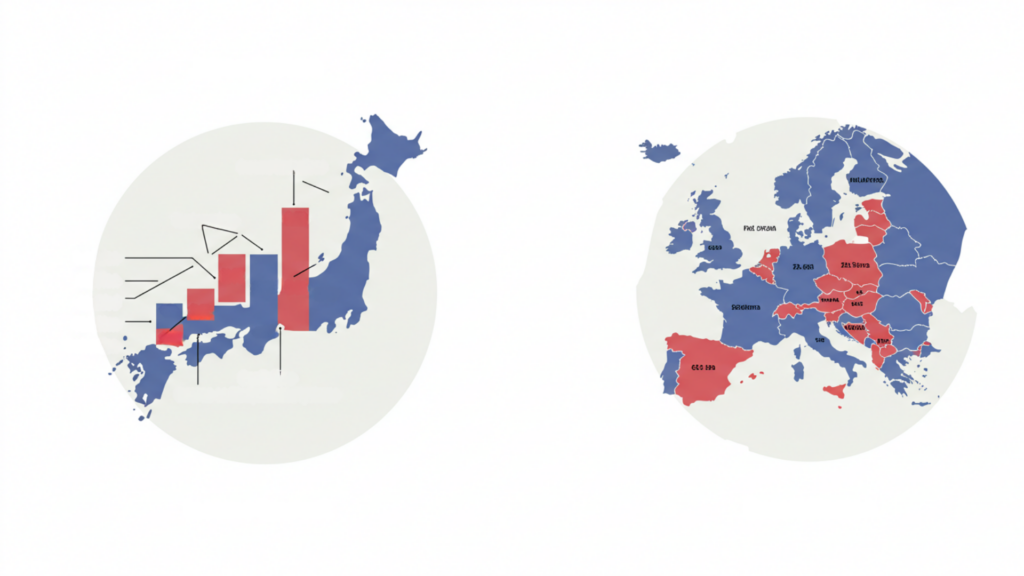

各国の物価水準と特徴

ヨーロッパ各国と日本の物価水準を比較すると、生活必需品、家賃、税金、娯楽費などの点で大きな違いがあります。

以下に、主要な国ごとの物価の特徴を詳しく解説します。

フランスの物価水準

フランスの物価は全体的に高めで、特にパリでは家賃や外食費が高額です。

例えば、パリの1ベッドルームのアパートは月額約20万円以上になることが多いです。

一方、地方都市では家賃が抑えられる傾向があり、同じ1ベッドルームでも月額10万円前後で済むこともあります。

フランスでは、食品の価格は比較的安価なものと高価なものがはっきりと分かれています。

例えば、パンやワインは現地産のものが豊富で安価ですが、輸入品は高額になります。

また、外食費が非常に高く、カフェでのコーヒー1杯が500円〜1,000円、レストランでのランチが2,500円〜3,500円程度になることが一般的です。

ドイツの物価水準

ドイツの物価はヨーロッパの中では比較的抑えられている部類に入りますが、都市部では家賃が高騰しています。

ミュンヘンやフランクフルトなどの大都市では、1ベッドルームの家賃が月額15万円以上になることもあります。

公共交通機関の料金はやや高めですが、月額定期券を利用するとコストを抑えることができます。

また、食品の価格は乳製品やパン、ビールなどが安価で、1リットルの牛乳が100円前後、ビールも500mlあたり150円程度で購入できます。

逆に、外食費は高く、レストランでの食事は1回3,000円以上になることが一般的です。

イタリアの物価水準

イタリアの物価は都市部と地方で大きく異なります。

ローマやミラノなどの主要都市では家賃が高めで、1ベッドルームの家賃は月額10万〜18万円程度です。

一方、地方都市では家賃が半額以下になることもあります。

食費については、地元産の野菜や果物が安価で、パスタやオリーブオイルなども比較的手頃な価格で購入できます。

ただし、外食費は都市部では高額になり、レストランでのディナーは1人5,000円以上かかることもあります。

日本の物価水準

日本の物価は、家賃に関しては都市部と地方で大きな違いがあります。

東京ではワンルームの家賃が月額10万〜15万円程度ですが、地方都市では月額5万円前後で住むことが可能です。

食費は比較的安価で、特にコンビニやスーパーでの食事が充実しているため、外食を控えれば生活費を抑えることができます。

外食費もヨーロッパと比較すると安く、ラーメン店や定食屋では1食500円〜1,000円程度で済ませることができます。

まとめ

各国の物価水準を比較すると、ヨーロッパの主要都市では家賃と外食費が高く、日本は食費や交通費を抑えやすい傾向にあります。

どこで生活するかによってコストが大きく異なるため、移住や旅行を考える際には慎重に予算を計算することが重要です。

日本の物価は本当に安い?

日本の物価が「安い」と言われることがありますが、果たしてそれは本当なのでしょうか。

特にヨーロッパと比較した場合、日本の物価はどのような位置にあるのか、具体的なデータをもとに詳しく見ていきましょう。

日本の物価は世界的に見て安いのか?

かつて、日本は世界的に「物価が高い国」として認識されていました。

しかし、近年は円安の影響や長年にわたる経済の停滞により、相対的に物価が低く見えることがあります。

例えば、東京の生活費をニューヨークやロンドンと比較すると、家賃や飲食費が抑えられているため、「日本は安い」と感じる外国人も少なくありません。

しかし、これは全体的な物価水準ではなく、一部の価格要素に限った話です。

日本国内の購買力や給与水準も加味して考えると、果たして日本の物価が本当に安いのか、別の視点から考察する必要があります。

生活必需品の価格比較

日常生活で必要となる食材や日用品の価格をヨーロッパと比較すると、以下のような違いが見られます。

| 商品 | 日本(東京) | フランス(パリ) | ドイツ(ベルリン) |

|---|---|---|---|

| 牛乳(1L) | 約220円 | 約160円 | 約140円 |

| 卵(12個) | 約300円 | 約400円 | 約360円 |

| パン(1斤) | 約200円 | 約300円 | 約280円 |

| 米(1kg) | 約600円 | 約800円 | 約480円 |

| 鶏肉(1kg) | 約900円 | 約1200円 | 約1100円 |

このように、食材によっては日本のほうが安いものもあれば、ヨーロッパのほうが安いものもあります。

特に日本では米や魚介類などは比較的安価ですが、乳製品や肉類はヨーロッパのほうが安いことが多いです。

住宅費と賃貸価格の比較

日本では都市部と地方で家賃の差が大きく、東京などの大都市圏では高額な賃貸物件が多い一方で、地方では非常に安い家賃で生活することができます。

ヨーロッパでは、特にパリやロンドンなどの大都市は家賃が非常に高く、日本と比較しても格段に高額です。

例えば、ワンルームマンション(市内中心部)の月額家賃を比較すると以下のようになります。

| 都市 | ワンルーム賃貸価格(月額) |

|---|---|

| 東京 | 約12万円 |

| パリ | 約18万円 |

| ロンドン | 約22万円 |

| ベルリン | 約14万円 |

このように、ヨーロッパの主要都市では東京以上に家賃が高い傾向があります。

しかし、ヨーロッパでは広めの住居が一般的であるため、同じ価格帯でも日本のワンルームよりはゆとりのある生活空間を確保できる場合もあります。

交通費と公共交通機関の違い

日本の公共交通機関は非常に発達しており、電車やバスの運賃も比較的安価です。

一方、ヨーロッパの大都市では交通機関の料金が高めに設定されていることが多いです。

| 都市 | 地下鉄初乗り運賃 |

|---|---|

| 東京 | 約170円 |

| パリ | 約290円 |

| ロンドン | 約450円 |

| ベルリン | 約380円 |

このように、日本の公共交通費はヨーロッパに比べると安価であり、特に定期券や回数券を利用すれば、さらにコストを抑えることができます。

給与水準とのバランス

物価の高さを語る際に重要なのは「給与水準」とのバランスです。

ヨーロッパの主要国では、日本と比べて最低賃金や平均給与が高めに設定されています。

例えば、2023年時点の最低賃金を比較すると以下のようになります。

| 国 | 最低賃金(時給) |

|---|---|

| 日本 | 約1,000円(地域による) |

| フランス | 約1,700円 |

| ドイツ | 約1,600円 |

| イギリス | 約1,800円 |

このように、ヨーロッパでは最低賃金が高いため、物価が多少高くても生活できるだけの収入を得やすい傾向にあります。

一方、日本では物価が比較的安いと言われるものの、給与水準が低いため、生活の負担が大きくなるケースもあります。

まとめ

「日本の物価は本当に安いのか?」という問いに対しては、一概に「安い」とも「高い」とも言えません。

生活必需品や交通費は日本のほうが安いことが多いものの、住宅費や外食費などは都市によって大きく異なります。

また、ヨーロッパのほうが給与水準が高いため、物価が高くても生活しやすい環境が整っている場合もあります。

つまり、日本の物価は「安く感じる部分」と「高く感じる部分」が混在しており、個々の生活スタイルや収入によって評価が異なるのが実情です。

特に移住や旅行を考えている場合は、物価だけでなく、給与水準や生活の質など、総合的な視点で比較することが重要だと言えるでしょう。

ヨーロッパと日本の旅行費用比較

旅行を計画する際、目的地の物価や必要な費用を事前に把握することはとても重要です。

特に、ヨーロッパと日本では物価やサービスの価格設定が大きく異なります。

そのため、どのような出費が発生するのか、具体的に比較してみましょう。

ここでは、航空券代、宿泊費、食費、観光費用、交通費などの観点から、ヨーロッパと日本の旅行費用の違いを詳しく解説します。

1. 航空券代の違い

まず、日本とヨーロッパを行き来する際に最も大きな出費となるのが航空券代です。

航空券の価格は時期や航空会社によって変動しますが、一般的な相場を以下に示します。

| 出発地 | 目的地 | エコノミークラス (往復) | ビジネスクラス (往復) |

|---|---|---|---|

| 東京 | ロンドン | 約10〜18万円 | 約50〜80万円 |

| 東京 | パリ | 約12〜20万円 | 約55〜85万円 |

| 東京 | ローマ | 約13〜22万円 | 約60〜90万円 |

| 東京 | ベルリン | 約14〜25万円 | 約60〜95万円 |

日本からヨーロッパへ渡航する場合、片道12時間以上のフライトが必要となり、その分航空券も高額になります。

特にハイシーズン(夏休みや年末年始)は価格が大幅に上昇し、繁忙期を避けることでコストを抑えることが可能です。

一方、ヨーロッパから日本へ旅行する場合も同様に航空券は高額ですが、近年はLCC(格安航空会社)を活用することで、より手頃な価格で渡航できるケースも増えています。

2. 宿泊費の比較

宿泊費は旅行費用の中でも大きな割合を占めます。

日本とヨーロッパの宿泊費を比較すると、一般的にヨーロッパの大都市は日本よりも高額になる傾向があります。

以下に、主要都市での平均的な宿泊費を示します。

| 都市 | ホテル(3つ星) | ホテル(5つ星) | 格安ホステル |

|---|---|---|---|

| 東京 | 8,000〜15,000円 | 30,000〜70,000円 | 2,500〜5,000円 |

| パリ | 15,000〜25,000円 | 50,000〜120,000円 | 5,000〜10,000円 |

| ロンドン | 18,000〜30,000円 | 60,000〜150,000円 | 6,000〜12,000円 |

| ベルリン | 12,000〜22,000円 | 40,000〜90,000円 | 4,000〜8,000円 |

このように、日本の宿泊施設は比較的リーズナブルですが、ヨーロッパの主要都市はホテル料金が高めです。

特にロンドンやパリは宿泊費が高騰しており、旅行者はホステルやAirbnbを利用することでコストを抑えることができます。

3. 食費の違い

旅行中の食事も重要な要素です。

日本とヨーロッパでは外食費に大きな差があり、特にレストランの価格設定が異なります。

| 食事の種類 | 日本(東京) | ヨーロッパ(パリ/ロンドン) |

|---|---|---|

| ファストフード (セット) | 800〜1,200円 | 1,500〜2,500円 |

| カジュアルレストラン (1食) | 1,200〜2,500円 | 2,500〜5,000円 |

| 高級レストラン (コース料理) | 5,000〜15,000円 | 10,000〜30,000円 |

| カフェのコーヒー | 400〜600円 | 700〜1,200円 |

日本では手頃な価格で美味しい食事を楽しめる一方、ヨーロッパのレストランはサービス料が加算されるため、日本と比べて外食費が高くなる傾向があります。

そのため、ヨーロッパを旅行する際はスーパーやデリを活用し、節約するのが一般的です。

4. 交通費の違い

旅行中の移動にかかる費用も考慮する必要があります。

日本の公共交通機関は比較的安価ですが、ヨーロッパの主要都市では料金が高く設定されています。

| 都市 | 地下鉄初乗り運賃 | 1日乗車券 |

|---|---|---|

| 東京 | 約170円 | 約800円 |

| パリ | 約290円 | 約1,500円 |

| ロンドン | 約450円 | 約2,000円 |

| ベルリン | 約380円 | 約1,400円 |

ヨーロッパでは観光客向けの1日乗車券や週パスが販売されており、それらを活用することで移動費を抑えることが可能です。

また、日本のSuicaやPasmoに相当するICカード(ロンドンのOysterカード、パリのNavigoなど)を使うことで、割引を受けられる場合もあります。

5. 観光費用の違い

観光地の入場料も、日本とヨーロッパでは大きく異なります。

ヨーロッパでは美術館や博物館の入場料が高めですが、一部の施設は無料開放されていることもあります。

| 観光地 | 日本(東京) | ヨーロッパ(パリ/ロンドン) |

|---|---|---|

| 東京スカイツリー展望台 | 約3,000円 | – |

| ルーブル美術館 | – | 約2,000円 |

| 大英博物館 | – | 無料 |

| ヴェルサイユ宮殿 | – | 約3,500円 |

| ヨーロッパ各地の城・宮殿 | – | 2,000〜5,000円 |

日本では寺社仏閣の拝観料が比較的安い一方、ヨーロッパでは歴史的な建築物の維持費がかかるため、観光地の入場料が高く設定されていることが多いです。

まとめ

ヨーロッパと日本の旅行費用を比較すると、全体的にヨーロッパ旅行のほうが高額になる傾向があります。

特に航空券や宿泊費、外食費が大きな負担となり、旅行費用の総額は日本国内旅行よりも高くなるでしょう。

ただし、公共交通機関の活用や割引パスの購入、ホステルの利用などで、ある程度費用を抑えることは可能です。

一方、日本旅行は航空券が高いものの、宿泊費や交通費、食費を抑えやすいため、総合的なコストパフォーマンスは良いと言えます。

旅行先を選ぶ際は、予算や目的に応じて賢く計画を立てることが大切です。

外食費の違いはどれくらい?

外食費は旅行や移住、生活費を考える上で非常に重要な要素の一つです。

ヨーロッパと日本では、飲食店の価格設定や食文化の違いがあるため、外食費には大きな差が見られます。

ここでは、ファストフード、カジュアルレストラン、高級レストラン、カフェの価格を比較し、どのような点で違いがあるのかを詳しく解説します。

また、各国の税率やチップ文化の影響についても触れ、総合的に外食費がどれほど異なるのかを検証していきます。

1. ファストフードの価格比較

手軽に食事を済ませることができるファストフードは、旅行者や現地の人々にとっても人気の選択肢です。

日本とヨーロッパの主要都市における一般的なファストフード店(マクドナルドなど)の価格を比較すると、以下のようになります。

| メニュー | 日本(東京) | ヨーロッパ(パリ・ロンドン) |

|---|---|---|

| ハンバーガー単品 | 約350円 | 約600円 |

| ビッグマックセット | 約750円 | 約1,200円 |

| コーヒー(Sサイズ) | 約300円 | 約500円 |

| フライドポテト(Mサイズ) | 約250円 | 約500円 |

このように、日本のファストフードは世界的に見ても安価であり、特にセットメニューの価格が抑えられています。

一方、ヨーロッパの主要都市では同じメニューでも価格が1.5~2倍ほど高くなることが一般的です。

これは、人件費の高さや食材コスト、税率の違いなどが影響しているためです。

2. カジュアルレストランの食事代

ファストフードよりも少し高級なカジュアルレストラン(一般的な洋食屋、ラーメン屋、定食屋など)の価格を比較すると、以下のようになります。

| メニュー | 日本(東京) | ヨーロッパ(パリ・ロンドン) |

|---|---|---|

| ラーメン1杯 | 約1,000円 | 約2,000円 |

| ピザ(1枚) | 約1,200円 | 約2,500円 |

| ステーキ(200g) | 約2,500円 | 約5,000円 |

| ビール(グラス) | 約500円 | 約1,200円 |

日本では、1,000円前後でバランスの取れた食事ができるカジュアルレストランが多く存在します。

例えば、牛丼チェーン、ラーメン店、定食屋などでは1,000円以下でしっかりとした食事をとることが可能です。

しかし、ヨーロッパでは、同様の食事をとろうとすると2,000円以上かかるケースが一般的です。

特に、肉料理やピザなどは価格が高めに設定されており、外食費全体が高くなる要因となっています。

3. 高級レストランでの食事費用

特別な日や観光の際には、高級レストランでの食事を楽しむこともあるでしょう。

ミシュラン星付きレストランや格式のあるレストランでは、日本とヨーロッパの価格差がさらに顕著になります。

| メニュー | 日本(東京) | ヨーロッパ(パリ・ロンドン) |

|---|---|---|

| ディナーコース(フレンチ) | 約10,000円 | 約20,000円 |

| 和牛ステーキコース | 約15,000円 | 約30,000円 |

| ワインボトル(中価格帯) | 約5,000円 | 約10,000円 |

| デザート | 約1,500円 | 約3,000円 |

ヨーロッパの高級レストランでは、食材の質や調理法が優れていることはもちろんですが、サービス料や人件費が上乗せされているため、日本の2倍以上の価格になることが一般的です。

また、ヨーロッパではコース料理が主流であり、一品ずつの価格ではなく、コース料金として設定されていることが多い点も特徴です。

4. カフェ文化と価格の違い

カフェでの飲食費も、国によって大きく異なります。

特に、日本とヨーロッパではカフェ文化が異なり、それが価格にも反映されています。

| メニュー | 日本(東京) | ヨーロッパ(パリ・ロンドン) |

|---|---|---|

| エスプレッソ | 約400円 | 約700円 |

| カフェラテ | 約500円 | 約1,000円 |

| ケーキセット | 約1,000円 | 約2,500円 |

日本のカフェは比較的手頃な価格で楽しめますが、ヨーロッパではコーヒー1杯でも高額になることが多いです。

特に、パリやロンドンなどの観光地では、スターバックスのようなチェーン店であっても価格が高めに設定されていることが多く、観光地に近いエリアほど値段が上がる傾向があります。

イタリアのレストランやカフェでの食事の価格を知りたい方は「イタリア物価の現状2024|外食費や日用品の価格と生活費の全体像」をご覧ください。

5. チップ文化と税金の影響

ヨーロッパと日本では、食事代に含まれる税金やサービス料の違いも重要なポイントです。

- 日本の消費税:食事代に対して10%の消費税が加算されるが、基本的にチップは不要。

- ヨーロッパの付加価値税(VAT):国によって異なるが、10~20%のVATが食事代に含まれることが多い。

- チップ文化:フランスやイタリアではチップは不要なことが多いが、イギリスやドイツでは10~15%程度のチップが必要な場合がある。

このように、日本では提示された価格そのままで支払いが完了することが多いのに対し、ヨーロッパではチップや税金を考慮すると、実際の食事代はさらに高くなる可能性があります。

まとめ

日本とヨーロッパの外食費を比較すると、ヨーロッパのほうが全体的に高額であることがわかります。

特に、レストランでの食事やカフェでの飲食費は日本の1.5~2倍以上になることが多く、旅行や移住を考える際には、外食の頻度や予算をしっかりと計画する必要があります。

一方で、日本ではリーズナブルな価格で質の高い食事が楽しめるため、外食のコストパフォーマンスは非常に高いと言えます。

ヨーロッパでの食事費用を抑えるには、スーパーやデリカテッセンを活用し、自炊を取り入れることでコストを抑える工夫が求められます。

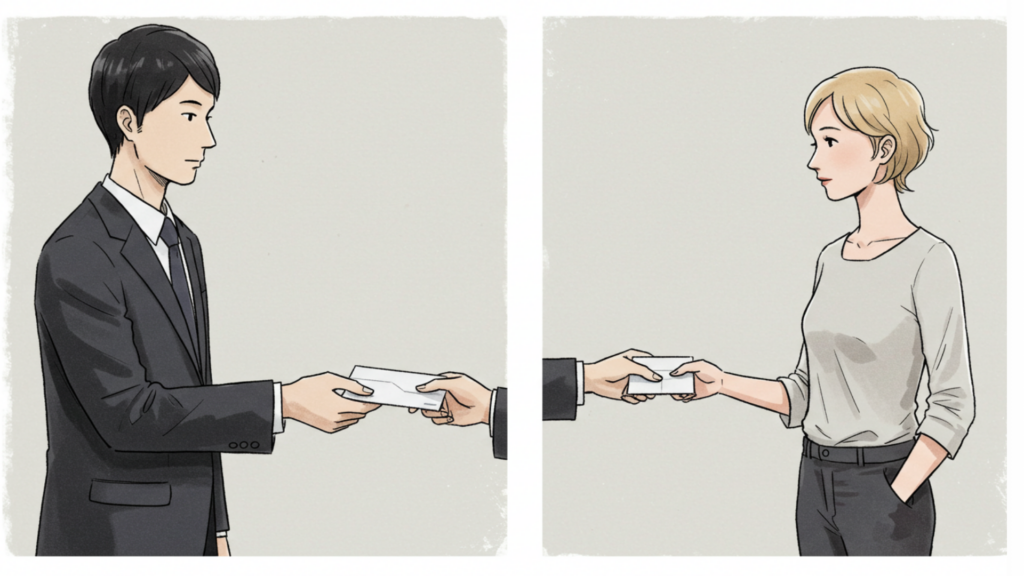

平均給与と物価のバランス

生活費を考える上で、物価だけでなく、その地域の平均給与とのバランスを知ることが重要です。

どれだけ物価が高くても、それに見合った給与が支給されていれば、経済的な負担は少なくなります。

一方で、給与が低く物価が高い場合、生活の質は下がる傾向にあります。

ここでは、日本とヨーロッパの主要国における平均給与と生活コストのバランスを比較し、どの国で生活がしやすいのかを詳しく見ていきます。

1. 日本とヨーロッパ主要国の平均給与の比較

まず、日本とヨーロッパ主要国の平均給与を比較してみましょう。

以下のデータは、OECD(経済協力開発機構)の統計をもとにした概算の数字です。

| 国名 | 平均年収(税引前) | 平均年収(税引後) | 月額換算(税引後) |

|---|---|---|---|

| 日本 | 約550万円 | 約420万円 | 約35万円 |

| ドイツ | 約650万円 | 約450万円 | 約37.5万円 |

| フランス | 約600万円 | 約420万円 | 約35万円 |

| イギリス | 約580万円 | 約400万円 | 約33万円 |

| イタリア | 約500万円 | 約350万円 | 約29万円 |

| スペイン | 約450万円 | 約320万円 | 約27万円 |

表を見ると、日本の平均年収(税引後)はヨーロッパの主要国とほぼ同等かやや低めですが、極端に低いわけではありません。

ただし、ヨーロッパの国々では税率が高いため、税引後の手取り額は日本と大きく変わらないことがわかります。

2. 物価水準と生活費の比較

では、これらの給与が実際の生活にどのように影響するのかを見ていきましょう。

物価を考慮した場合の生活費の違いを比較するために、以下の代表的な支出項目について、日本とヨーロッパの平均価格を見てみます。

| 項目 | 日本(東京) | ドイツ(ベルリン) | フランス(パリ) | イギリス(ロンドン) |

|---|---|---|---|---|

| 家賃 (1LDK・市内中心部) | 約15万円 | 約18万円 | 約20万円 | 約22万円 |

| 公共交通 (定期券・1か月) | 約1万円 | 約1.5万円 | 約1.7万円 | 約2万円 |

| 食材費 (月額) | 約4万円 | 約5万円 | 約6万円 | 約7万円 |

| 外食費 (月4回程度) | 約1.2万円 | 約2万円 | 約2.5万円 | 約3万円 |

| 水道・光熱費 (月額) | 約1.5万円 | 約2万円 | 約2.2万円 | 約2.5万円 |

| 携帯・通信費 | 約7,000円 | 約5,000円 | 約6,000円 | 約8,000円 |

この表を見ると、日本の生活費は家賃が比較的安く抑えられている一方で、食費や光熱費はヨーロッパよりも低めに設定されていることがわかります。

ただし、ロンドンやパリでは家賃の負担が大きく、給与の半分以上を家賃に費やすケースもあります。

3. 生活のしやすさは「給与 – 生活費」で決まる

給与が高くても生活費がそれ以上にかかってしまえば、可処分所得は減少し、貯金や娯楽に回せるお金が少なくなります。

例えば、ロンドンで月給33万円をもらっていたとしても、家賃で22万円、食費や交通費を合わせると生活費がほぼ消えてしまいます。

一方、日本では、家賃が比較的安いこともあり、月給35万円のうち、生活費を引いてもある程度の貯蓄が可能です。

そのため、給与水準がほぼ同じであっても、東京での生活の方が経済的に余裕を持ちやすいと言えます。

4. ヨーロッパでは「税金と社会保障」の負担が大きい

ヨーロッパでは、税金と社会保障費が高いため、給与の30~50%が税金や年金、健康保険に引かれることが一般的です。

しかし、その代わりに医療費が無料または低価格で利用できたり、大学の学費がほぼ無償であったりするメリットもあります。

日本では、社会保障費の割合はヨーロッパほど高くはありませんが、近年の増税や社会保険料の引き上げにより、可処分所得が減少傾向にあります。

また、日本では医療費は一部自己負担(3割)であり、子供の教育費も公立であれば比較的安く済みますが、私立の場合は高額になります。

5. 日本とヨーロッパ、どちらが暮らしやすいか?

どちらの地域が暮らしやすいかは、個人の価値観やライフスタイルによります。

以下のようにまとめることができます。

日本が暮らしやすいと感じる人:

- 物価が比較的安く、給与の範囲内で安定した生活ができる

- 家賃がヨーロッパほど高くなく、住居費を抑えられる

- 外食や娯楽を手頃な価格で楽しめる

- 医療制度や治安の面で安心感がある

ヨーロッパが暮らしやすいと感じる人:

- 社会保障が充実しており、医療や教育の負担が少ない

- 給与水準が高い国では、生活に余裕ができる(ドイツなど)

- ワークライフバランスが重視され、休暇制度が充実している

- 文化的な多様性を楽しめる

まとめ

日本とヨーロッパの平均給与と物価のバランスを比較すると、日本の方が物価が低いため、給与がヨーロッパと同等であれば、生活の質を維持しやすいという結論になります。

一方で、ヨーロッパでは税金の負担が大きい分、社会保障が充実しているため、医療や教育の面では安心して生活できる利点があります。

最終的には、「可処分所得を多く残したいのか」「社会保障の充実を重視するのか」といった価値観によって、どちらの地域が住みやすいかが決まるでしょう。

生活費や給与だけでなく、生活スタイルや価値観も考慮しながら、自分に合った国を選ぶことが大切です。

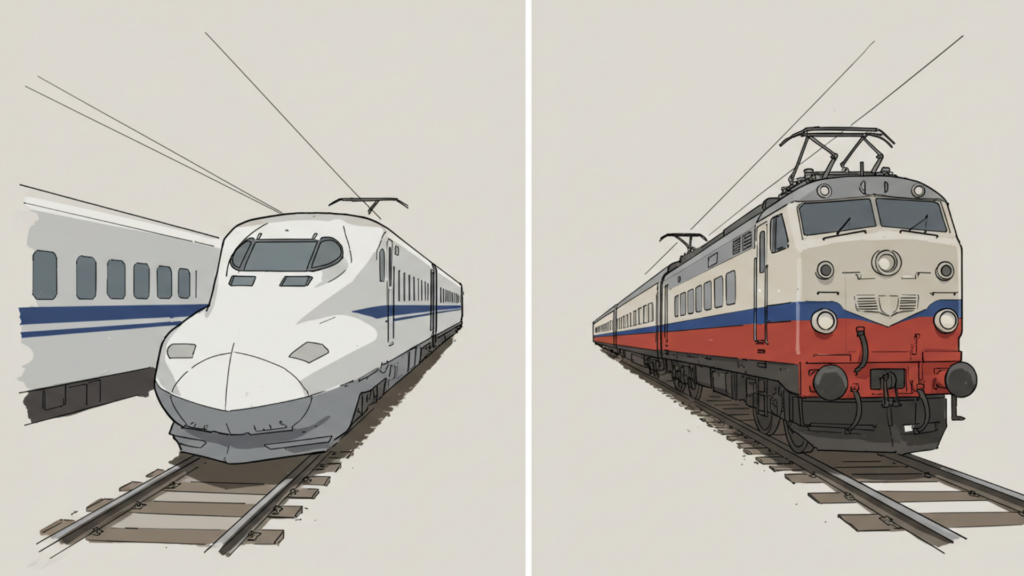

公共交通機関の料金を比較

日常生活において、移動手段のコストは重要な要素のひとつです。

特に都市部に住む人々にとっては、通勤・通学・外出などで公共交通機関を利用する機会が多く、その料金が生活費に大きな影響を与えます。

日本とヨーロッパの公共交通機関の料金を比較し、それぞれの特徴や利便性を詳しく解説します。

1. 日本の公共交通機関の料金と特徴

日本の公共交通機関は、鉄道(JR・私鉄)、地下鉄、バスなどが広く普及しており、特に都市部では移動の選択肢が多く便利です。

しかし、その料金は都市によって異なり、特に東京や大阪といった大都市では交通費が高くなる傾向にあります。

日本の主要都市の交通費(2025年2月現在)

| 交通機関 | 初乗り運賃(ICカード利用) | 定期券(月額・通勤用) |

|---|---|---|

| 東京メトロ(地下鉄) | 180円 | 約10,000円(23区内) |

| JR東日本(山手線) | 150円 | 約11,000円(都内) |

| 私鉄(東急・小田急など) | 140~170円 | 約9,000~12,000円 |

| 都営バス | 210円 | 約10,000円 |

日本の公共交通機関の特徴

- 距離制料金:日本では、鉄道や地下鉄の運賃が距離に応じて増加するシステムが一般的で、長距離移動では料金が高くなる。

- 定期券の普及:多くの通勤・通学者は定期券を利用しており、月額料金を払えば一定区間を無制限に乗車できる。

- 時間の正確さ:日本の鉄道は世界的にも時間に正確で、数秒単位の遅延でも問題視されるほどの精度を誇る。

- ICカードの普及:SuicaやPASMOなどのICカードが全国的に導入されており、乗り換えがスムーズにできる。

2. ヨーロッパの公共交通機関の料金と特徴

ヨーロッパの主要都市では、地下鉄、バス、トラム(路面電車)が発達しており、市民の移動手段として重要な役割を担っています。

ただし、国や都市によって料金体系が大きく異なります。

ヨーロッパ主要都市の交通費(2024年時点)

| 都市 | 初乗り運賃 | 1日乗車券 | 定期券(月額) |

|---|---|---|---|

| ロンドン(地下鉄) | 約750円(5.6ポンド) | 約1,500円(12ポンド) | 約22,000円(190ポンド) |

| パリ(メトロ) | 約300円(2.1ユーロ) | 約1,600円(12ユーロ) | 約13,000円(85ユーロ) |

| ベルリン (Uバーン・Sバーン) | 約450円(3.2ユーロ) | 約1,200円(9.5ユーロ) | 約12,500円(86ユーロ) |

| ローマ(地下鉄・バス) | 約230円(1.5ユーロ) | 約900円(7ユーロ) | 約9,500円(67ユーロ) |

ヨーロッパの公共交通機関の特徴

- ゾーン制料金:ロンドンやパリなどの都市では、ゾーンごとに料金が設定されており、中心部の移動は比較的安価だが、郊外に行くほど料金が高くなる。

- 定額制が一般的:一定期間使い放題の「乗り放題パス」や定期券の利用が一般的で、特に1日券や1週間券の利用者が多い。

- 物価の影響を受ける:ロンドンやパリの交通費は特に高額で、日本の都市と比べても移動コストがかかる。

- トラムの発達:ベルリンやウィーンなどではトラムが主要な公共交通手段として活用され、料金が安く設定されていることが多い。

3. 日本とヨーロッパの公共交通機関の料金比較

日本とヨーロッパの公共交通機関の料金を比較すると、以下のような違いが見えてきます。

① 定期券の料金比較

ヨーロッパの都市部では定期券が比較的高額ですが、1回あたりの運賃を抑えるために多くの人が定期券を利用しています。一方、日本では定期券の料金はやや抑えられているものの、距離制運賃の影響で長距離通勤・通学の場合は高額になりやすいです。

② 乗車券のシステム

ヨーロッパでは、時間制の乗車券(例:90分間有効、2時間有効など)が主流で、同じ料金でバスやトラムを乗り継げることが多いのが特徴です。これに対し、日本では乗車ごとに料金がかかるため、短距離移動を繰り返すとコストがかさみやすくなります。

③ 初乗り運賃

日本の公共交通機関の初乗り運賃は比較的安価ですが、距離が伸びると料金が上がります。一方、ヨーロッパの都市ではゾーン制のため、短距離の移動なら日本より割高ですが、長距離移動を考えるとコストパフォーマンスが良い場合もあります。

4. 公共交通機関の利便性を考慮した場合の比較

公共交通機関のコストだけでなく、利便性の観点からも日本とヨーロッパを比較してみます。

日本のメリット・デメリット

メリット

- 時間通りに運行され、遅延が少ない

- ICカードが全国的に普及し、利便性が高い

- 定期券の価格が比較的安い

デメリット

- 距離に応じて料金が高くなる

- 混雑が激しく、特に通勤時間帯はストレスが大きい

- 短距離移動でもコストがかかる

ヨーロッパのメリット・デメリット

メリット

- 乗り放題の定期券が充実している

- 長距離移動でもコストが一定の場合が多い

- トラムやバスが発達しており、都市間移動がしやすい

デメリット

- 遅延やストライキが頻発し、交通の安定性に欠ける

- 初乗り料金が高く、短距離移動には不向き

- 地域によっては治安の問題があり、夜間の利用が不安

まとめ

日本とヨーロッパの公共交通機関の料金を比較すると、どちらが優れているかは一概には言えません。

日本は時間通りに運行され、定期券が比較的安価な点がメリットですが、距離制料金のため長距離移動ではコストがかさみます。

一方、ヨーロッパでは定期券や1日券の利用でお得に移動できますが、初乗り運賃が高めであり、ストライキや遅延が多いというデメリットもあります。

どの国の公共交通機関を利用するかは、生活スタイルや移動の頻度によって変わるため、自分のニーズに合ったシステムを選ぶことが重要です。

ヨーロッパと日本の物価を比較:詳細を解説

- 住宅価格や賃貸価格の違い

- 食材や日用品の価格比較

- 教育費や学費の負担

- 医療費や保険料の違い

- 光熱費・通信費のコスト比較

- 各国の税金制度をチェック

- 娯楽費やブランド品の価格差

- 物価上昇率とインフレの影響

- 生活の質と満足度の比較

- 短期滞在費用を抑える方法

- コスト削減のポイントと節約術

住宅価格や賃貸価格の違い

住居費は、生活費の中でも特に大きな割合を占める支出のひとつです。

日本とヨーロッパでは住宅市場が大きく異なり、賃貸価格や住宅購入価格においても国ごとに特徴があります。

ここでは、日本とヨーロッパの住宅価格や賃貸価格を比較し、それぞれの市場の違いや生活者にとってのメリット・デメリットを詳しく解説します。

1. 日本の住宅価格と賃貸市場の特徴

日本の住宅価格や賃貸市場は、都市部と地方で大きな差があります。

特に東京や大阪などの大都市では賃貸価格が高騰しており、一方で地方では比較的手頃な価格で物件を借りることができます。

日本の主要都市の平均賃貸価格(2024年時点)

| 都市 | 1R・1K(単身向け) | 2LDK・3LDK(ファミリー向け) |

|---|---|---|

| 東京23区 | 約8万~12万円 | 約18万~35万円 |

| 大阪市 | 約6万~8万円 | 約12万~25万円 |

| 名古屋市 | 約5万~7万円 | 約10万~20万円 |

| 札幌市 | 約4万~6万円 | 約8万~15万円 |

日本の住宅市場の特徴

- 都市部の賃貸価格が高い:特に東京23区は全国でもトップクラスの高さで、都心部ではワンルームでも10万円を超えることが珍しくない。

- 地方では比較的安価:一方、地方都市では東京の半額以下で同じ広さの物件を借りることができる。

- 住宅の耐用年数が短い:日本の住宅は「新築信仰」が強く、築年数が経つと資産価値が大きく下がる傾向がある。

- 更新料や敷金・礼金が必要:多くの物件で契約更新時に更新料が発生し、初期費用として敷金・礼金を求められることが多い。

2. ヨーロッパの住宅価格と賃貸市場の特徴

ヨーロッパでは、日本とは異なり「持ち家率」が高く、長期間同じ住宅に住む傾向があります。

また、住宅市場は国によって大きく異なり、物価の高い国では賃貸価格も高額になります。

ヨーロッパ主要都市の平均賃貸価格(2024年時点)

| 都市 | 1R・1K(単身向け) | 2LDK・3LDK(ファミリー向け) |

|---|---|---|

| ロンドン | 約20万~30万円 | 約40万~80万円 |

| パリ | 約15万~25万円 | 約30万~60万円 |

| ベルリン | 約10万~15万円 | 約20万~35万円 |

| ミラノ | 約8万~12万円 | 約18万~30万円 |

ヨーロッパの住宅市場の特徴

- 都市部の家賃が非常に高額:特にロンドンやパリは、世界的にも住宅価格が高く、単身者向けの物件でも日本の都心以上の家賃がかかることが多い。

- 賃貸より持ち家が主流:多くのヨーロッパ諸国では、賃貸よりも持ち家の割合が高く、家を購入する文化が根付いている。

- 築年数が長い住宅が多い:日本とは異なり、100年以上前の建物が普通に利用されており、住宅の資産価値が落ちにくい。

- 賃貸契約が長期化しやすい:ヨーロッパでは、賃貸契約が数年単位になることが多く、日本のように頻繁に引っ越すケースは少ない。

3. 日本とヨーロッパの住宅価格・賃貸価格の違い

日本とヨーロッパの住宅市場を比較すると、以下のような特徴が浮かび上がります。

① 家賃の高さ

ロンドンやパリなどの都市では、家賃が非常に高額で、東京と比較しても倍以上の価格となることが多い。しかし、ベルリンやミラノなどでは、日本の都市部と同程度の家賃水準となることもあり、国ごとの違いが大きい。

② 住宅購入の文化

日本では住宅を新築で購入する文化が根強く、築年数の古い住宅は価値が下がりやすい。一方、ヨーロッパでは古い建物でもしっかりとメンテナンスされ、資産価値が維持されることが多い。

③ 初期費用の違い

日本では賃貸契約時に敷金・礼金・更新料などの費用がかかることが一般的だが、ヨーロッパではそのような費用が発生しないケースも多い。そのため、日本の方が引っ越し時の初期コストは高くなる傾向がある。

まとめ

日本とヨーロッパの住宅価格・賃貸価格を比較すると、それぞれにメリット・デメリットがあることが分かります。

日本は都市部でも比較的手頃な価格で賃貸物件を借りられる一方、敷金・礼金や更新料が発生し、長期的な住居コストはかさむ傾向にあります。

一方、ヨーロッパでは家賃が高騰している都市も多いものの、持ち家の文化が根付いており、住宅の資産価値が維持されるというメリットがあります。

どちらが住みやすいかは個人の価値観やライフスタイルによりますが、日本とヨーロッパの住宅市場の違いを理解することで、より適した住居を選ぶ際の参考になるでしょう。

食材や日用品の価格比較

日々の生活に欠かせない食材や日用品の価格は、国によって大きく異なります。

特に、ヨーロッパと日本を比較すると、価格だけでなく、販売方法や消費傾向も異なり、興味深い違いが見られます。

ここでは、日本とヨーロッパの主要国における食材や日用品の価格の違いを詳しく解説し、それぞれの地域での生活コストについて考えていきます。

1. 日本の食材・日用品の価格と特徴

日本の食材や日用品の価格は、世界的に見ても決して安くはありません。

特に、生鮮食品や果物の価格が高めであることが特徴的です。

日本国内で生産されるものは高品質である反面、生産コストが高く、それが価格に反映されています。

また、輸入品に頼る食品は為替レートや物流コストの影響を受けやすく、最近では円安による値上がりも顕著です。

日本の代表的な食材の価格(2024年時点)

| 商品 | 平均価格(円) |

|---|---|

| 牛乳(1L) | 230~280円 |

| 米(5kg) | 2,000~3,000円 |

| 鶏肉(100g) | 90~150円 |

| 牛肉(100g) | 400~800円 |

| 卵(10個) | 250~400円 |

| 食パン(1斤) | 180~300円 |

| じゃがいも(1kg) | 400~600円 |

| 玉ねぎ(1kg) | 250~450円 |

| りんご(1個) | 150~250円 |

日本の食材市場の特徴

- 野菜・果物の価格が高い:日本では農業の生産コストが高く、特に果物は贈答用需要もあるため高価格帯になる。

- 食品の安全基準が厳しく、品質が高い:生産・流通過程において厳しい基準が設けられており、消費者は安心して購入できる。

- ディスカウントストアの普及が進む:スーパーの価格競争が激しく、業務スーパーや生協などを活用すれば比較的安価に購入可能。

- 外食との価格差が小さい:日本では安価な外食チェーンが多く、食材を買って自炊するよりも外食の方がコストパフォーマンスが良い場合もある。

2. ヨーロッパの食材・日用品の価格と特徴

ヨーロッパでは、国によって食材や日用品の価格に大きな違いがあります。

特に、物価が高い国(例:スイス、イギリス、フランス)と、比較的低価格な国(例:スペイン、ポルトガル、東欧諸国)では、生活コストが大きく異なります。

また、ヨーロッパではオーガニック食品の普及率が高く、比較的手頃な価格で購入できる点も特徴です。

ヨーロッパの代表的な食材の価格(2024年時点)

| 商品 | イギリス(ポンド) | フランス(ユーロ) | ドイツ(ユーロ) | スペイン(ユーロ) |

|---|---|---|---|---|

| 牛乳(1L) | £1.10(約200円) | €1.20(約190円) | €1.00(約160円) | €0.90(約140円) |

| 米(1kg) | £1.50(約270円) | €2.00(約320円) | €1.80(約290円) | €1.20(約190円) |

| 鶏肉(100g) | £1.50(約270円) | €2.00(約320円) | €1.80(約290円) | €1.20(約190円) |

| 牛肉(100g) | £4.00(約720円) | €5.00(約800円) | €4.50(約720円) | €3.50(約560円) |

| 卵(12個) | £2.50(約450円) | €3.00(約480円) | €2.80(約450円) | €2.00(約320円) |

| 食パン(1斤) | £1.20(約220円) | €1.50(約240円) | €1.30(約210円) | €1.00(約160円) |

| じゃがいも(1kg) | £1.00(約180円) | €1.20(約190円) | €1.10(約170円) | €0.80(約130円) |

| 玉ねぎ(1kg) | £1.50(約270円) | €1.80(約290円) | €1.60(約260円) | €1.00(約160円) |

| りんご(1kg) | £2.00(約360円) | €2.50(約400円) | €2.20(約350円) | €1.50(約240円) |

ヨーロッパの食材市場の特徴

- 乳製品や肉類が安い:特に酪農が盛んな国では、牛乳やチーズ、バターなどが低価格で提供されている。

- 小麦製品が安価で豊富:パンやパスタの消費量が多く、それに伴い価格も比較的安く抑えられている。

- 野菜や果物の価格差が大きい:南欧では農産物が安価なのに対し、北欧やイギリスでは割高になる。

- マーケット文化が根付いている:週末市場やファーマーズマーケットで、新鮮な食材を安く購入できる機会が多い。

3. 日本とヨーロッパの食材・日用品の違い

① 価格の違い

ヨーロッパの方が肉類や乳製品は安く、日本の方が魚介類を安く購入できる傾向がある。果物に関しても、ヨーロッパでは季節によっては安価で入手可能。

② 食文化の違い

日本では炊飯が主流であるのに対し、ヨーロッパではパンやパスタが主食となる。そのため、小麦製品が安く、米は割高になりやすい。

③ 購入スタイル

ヨーロッパではスーパーだけでなく市場での購入が一般的で、地元の生産者から直接食材を買う文化が根付いている。一方、日本ではコンビニやスーパーが充実しており、利便性の高い買い物が可能。

まとめ

日本とヨーロッパでは、食材や日用品の価格が大きく異なります。

特に、ヨーロッパでは乳製品や肉類が安価で、日本では魚介類や一部の野菜・果物が高価な傾向にあります。

生活スタイルや消費習慣も異なるため、ヨーロッパでの生活を考える際には、これらの違いを理解し、賢く買い物をすることが重要です。

教育費や学費の負担

教育は国の未来を支える重要な要素であり、その費用負担の大きさは家庭にとって重要な課題の一つです。

日本とヨーロッパでは、教育制度や学費の負担に大きな違いがあり、それが家庭の経済状況や子供の進学選択に影響を与えています。

ここでは、日本とヨーロッパの教育費の違いについて詳しく解説し、学費の負担がどのように異なるのかを見ていきます。

1. 日本の教育費の実態

日本では、幼稚園から大学までの教育費は決して安いとは言えません。

特に、大学進学を希望する場合、私立大学の学費は高額になり、奨学金制度の利用が不可欠になることも多いです。

また、小中学校は公立であれば無償ですが、塾や習い事などの教育関連費用が家庭の負担として大きくのしかかるケースが少なくありません。

日本の教育費(年間の平均額)

| 教育機関 | 公立 | 私立 |

|---|---|---|

| 幼稚園 | 約23万円 | 約52万円 |

| 小学校 | 約32万円 | 約160万円 |

| 中学校 | 約48万円 | 約140万円 |

| 高校 | 約45万円 | 約100万円 |

| 大学(年間) | 約54万円(国公立) | 約140万円(私立文系) |

日本の教育費の特徴

- 私立の学費が高い:特に小学校から私立に通わせる場合、年間の学費負担が大きくなる。

- 塾・習い事の費用が高額:受験競争が激しいため、多くの家庭が塾や家庭教師にお金をかける傾向がある。

- 大学進学には奨学金の活用が不可欠:私立大学に進学する場合、多くの学生が奨学金を借りる。

- 公立学校は基本無償だが、給食費・制服代などの負担が発生:義務教育の費用は基本的に税金で賄われているが、付随する費用がある。

2. ヨーロッパの教育費の特徴

ヨーロッパでは、多くの国で高等教育(大学)の学費が低額または無償となっており、日本とは大きく異なります。

ただし、生活費や教材費、学外活動費などの負担は国によって異なるため、一概に「教育費が安い」とは言い切れません。

ヨーロッパの大学の学費(年間)

| 国 | 公立大学の学費(年間) | 備考 |

|---|---|---|

| ドイツ | 無料 | 一部州で管理費(約3~5万円)が必要 |

| フランス | 約3万円 | 留学生も低学費で学べる |

| イギリス | 約130~160万円 | 学費が高額で奨学金制度が充実 |

| スウェーデン | 無料 | EU圏内の学生は無償 |

| スペイン | 約10~15万円 | 物価が比較的安く、生活費の負担も少ない |

ヨーロッパの教育費の特徴

- 公立学校は基本的に無償:小中高校の教育はほとんどの国で無償で提供されている。

- 大学の学費が低額または無償:ドイツ、北欧諸国、フランスなどでは、大学の授業料が無料もしくは非常に安い。

- 生活費が大きな負担になることも:学費が安くても、家賃や食費などの生活コストが高い国(例:イギリス、スウェーデン)では留学費用の負担が大きい。

- 奨学金制度が充実している:フランスやドイツでは、成績優秀者向けの奨学金制度が充実しており、優秀な学生ほど経済的負担を軽減できる。

3. 日本とヨーロッパの教育費の違い

① 学費の違い

日本では高等教育の学費が高額なのに対し、ヨーロッパでは国によっては無料または低額で提供される場合が多い。ただし、イギリスのように私立大学の学費が高額な国もある。

② 教育制度の違い

ヨーロッパでは、公立学校が充実しており、私立に通う必要性が低い。一方、日本では私立教育への進学率が高く、それに伴う学費負担も大きくなる。

③ 留学しやすさの違い

日本の学生がヨーロッパへ留学する際、学費の負担は比較的少ないが、生活費が高い国ではトータルコストが高くなる。一方、ヨーロッパの学生は国内で安価に教育を受けられるが、他国での学費負担が発生する場合もある。

まとめ

日本とヨーロッパでは、教育費の負担が大きく異なります。

日本は私立教育が発展しており、高額な学費や塾代がかかる一方、ヨーロッパでは公立教育が充実し、大学の学費も低額または無償である国が多いです。

ただし、生活費や教材費などの付随費用も考慮しなければならず、一概に「ヨーロッパの教育が安い」とは言えません。

家庭の経済状況や教育方針によって、最適な教育環境を選ぶことが重要です。

医療費や保険料の違い

日本とヨーロッパでは、医療制度や保険制度に大きな違いがあり、それが医療費の負担額に影響を与えています。

特に、日本の国民皆保険制度と、ヨーロッパの各国で採用されている公的医療制度の違いを理解することは、生活費の比較を行ううえで非常に重要です。

ここでは、日本とヨーロッパの医療費や保険料の違いについて詳しく解説します。

1. 日本の医療制度と費用負担

日本の医療制度は「国民皆保険制度」と呼ばれる仕組みのもとで運営されており、日本国内に住むすべての人が何らかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。

この制度のおかげで、医療費の自己負担額は一定の割合に抑えられています。

日本の医療制度の特徴

- 全国民が公的医療保険に加入:健康保険(会社員向け)または国民健康保険(自営業者・無職の人向け)に加入する必要がある。

- 自己負担率は3割が基本:一般的な診療では医療費の30%を患者が負担し、残りの70%は保険でカバーされる。

- 高額療養費制度がある:一定額を超えた医療費は国が補助するため、高額な治療でも家計の負担が抑えられる。

- 自由診療は自己負担:保険適用外の診療(先進医療など)は全額自己負担となる。

日本の医療費の例

| 治療内容 | 費用(全額負担) | 保険適用後(自己負担3割) |

|---|---|---|

| 風邪の診察(薬代込み) | 6,000円 | 1,800円 |

| 虫歯の治療 | 8,000円 | 2,400円 |

| 盲腸の手術(入院込み) | 50万円 | 15万円 |

| 出産(通常分娩) | 約50万円 | 保険適用外(助成制度あり) |

日本の医療制度は手厚く、比較的安価に医療を受けることが可能です。

ただし、健康保険料の支払いが義務付けられているため、年間を通して一定のコストがかかります。

例えば、会社員は給与の約10%程度を健康保険料として支払っており、自営業者の場合は所得によって異なりますが、それなりの負担が発生します。

2. ヨーロッパの医療制度と費用負担

ヨーロッパの医療制度は国ごとに異なりますが、多くの国では「公的医療保険」または「税金による医療制度」が採用されています。

特に、北欧諸国やイギリス、ドイツ、フランスなどでは公的医療制度が整備されており、日本よりも医療費の負担が少ないケースが多いです。

ヨーロッパの医療制度の特徴

- 税金や公的保険でカバーされる医療費が多い:多くの国では診察料や手術費が無料または低額で済む。

- 自己負担が少ない国が多い:北欧諸国では診察費や入院費がほぼ無料の国もある。

- 保険制度が国によって異なる:フランスやドイツは公的医療保険が主流であり、一定の保険料を支払う必要がある。

- 私立医療機関の費用は高額:公立病院と私立病院で費用差が大きい国が多い。

ヨーロッパ各国の医療費の比較

| 国 | 診察費 | 入院費 | 保険制度 |

|---|---|---|---|

| イギリス | 無料(NHS) | 無料 | 税金で運営される国民保険制度 |

| ドイツ | 約10~15ユーロ | 一部自己負担あり | 公的医療保険と私的医療保険が併存 |

| フランス | 約25ユーロ (保険適用後5ユーロ) | 8割保険適用 | 公的医療保険と民間保険の併用 |

| スウェーデン | 20~30ユーロ | 無料 | 税金でカバーされる社会保障制度 |

| スペイン | 無料(公立病院) | 無料 | 税金でカバーされる公的医療制度 |

これを見てもわかるように、ヨーロッパの多くの国では医療費の自己負担額が低く抑えられています。

特に、スウェーデンやイギリスのような国では、ほとんどの医療費が税金によってカバーされるため、医療費の直接的な負担は非常に少なくなります。

3. 日本とヨーロッパの医療費・保険料の違い

① 自己負担額の違い

日本では3割の自己負担が基本であり、病院に行くたびに費用が発生します。一方、ヨーロッパの多くの国では医療費がほぼ無料、もしくは低額のため、病院にかかるコストが圧倒的に少なくなります。

② 健康保険料の負担

日本では、会社員は給与の一定割合(約10%)を健康保険料として支払う必要があります。これに対して、ヨーロッパでは国によって異なりますが、税金で医療制度が運営されている場合、直接的な保険料の負担がないことが多いです。ただし、フランスやドイツのように、公的医療保険への加入が義務化されている国では、一定の保険料が発生します。

③ サービスの違い

ヨーロッパでは医療費が低額で済む代わりに、病院の待ち時間が長いという問題が発生することがあります。特にイギリスのNHS(国民保健サービス)では、手術の予約が数ヶ月待ちになることも珍しくありません。一方、日本の医療機関はサービスの質が高く、予約も取りやすいため、迅速な治療が受けられるという利点があります。

まとめ

日本とヨーロッパの医療費や保険制度を比較すると、それぞれにメリット・デメリットがあります。

日本は医療の質が高く、比較的短期間で診察や治療を受けることができますが、保険料や自己負担額が発生します。

一方、ヨーロッパでは医療費が無料または低額の国が多く、金銭的な負担は少なく済みますが、病院の待ち時間が長いなどのデメリットがあります。

移住や長期滞在を考える際には、医療制度の違いを理解し、自分にとって最適な選択肢を検討することが重要です。

光熱費・通信費のコスト比較

日本とヨーロッパでは、生活にかかる光熱費や通信費に大きな違いがあります。

特にエネルギー価格や通信インフラの整備状況が国ごとに異なるため、同じような生活スタイルであっても月々の支払い額に差が出ることが多いです。

ここでは、日本とヨーロッパ各国における光熱費や通信費の違いを詳しく比較し、それぞれのコストがどのように形成されているのかを解説します。

1. 日本の光熱費の特徴とコスト

日本の光熱費は、地域や季節によって大きく変動します。

特に、冬場の暖房費や夏場の冷房費は家計に大きな影響を与える要素となります。

電力、ガス、水道といった基本的な光熱費のほかに、インターネットやスマートフォンの通信費も生活コストに組み込まれます。

日本の光熱費の特徴

- 電気代が比較的高め:1kWhあたりの電力単価は、2023年時点で平均27円〜30円程度。燃料費調整制度により、価格変動が激しい。

- 都市ガスとプロパンガスの価格差:都市ガスは比較的安価だが、地方ではプロパンガス(LPガス)が主流であり、価格が都市ガスの2倍以上になることも。

- 水道代は地域差が大きい:水道料金は自治体ごとに異なり、東京都のように安い地域もあれば、地方都市では割高な場合も。

- 季節ごとの変動が大きい:冬は暖房費、夏は冷房費がかかるため、年間の支出が一定ではない。

日本の平均的な光熱費(単身世帯・家族世帯)

| 項目 | 単身世帯(円/月) | 家族世帯(円/月) |

|---|---|---|

| 電気代 | 6,000〜8,000円 | 12,000〜15,000円 |

| ガス代(都市ガス) | 3,000〜5,000円 | 8,000〜12,000円 |

| 水道代 | 2,000〜3,000円 | 5,000〜7,000円 |

2. ヨーロッパの光熱費の特徴とコスト

ヨーロッパでは、国によってエネルギー事情が異なります。

北欧やドイツなどでは再生可能エネルギーの普及が進んでおり、電気代が高くなる傾向があります。

一方、フランスのように原子力発電が主力の国では、比較的電気代が安いケースもあります。

また、ヨーロッパの冬は寒冷地が多いため、暖房費が日本よりも高くなりがちです。

ヨーロッパの光熱費の特徴

- 電気代が日本より高い国が多い:特にドイツやイギリスでは、1kWhあたり40円〜50円になることも。

- 暖房費の負担が大きい:寒冷地域ではセントラルヒーティングが一般的で、冬場の暖房費が大幅に増加。

- ガス代が安い国と高い国がある:フランスやスペインでは比較的安いが、北欧やドイツでは高額。

- 水道代は都市部で高額:特にロンドンやパリなどでは、日本よりも高い水道料金が課される。

ヨーロッパ各国の平均的な光熱費(月額)

| 国 | 電気代(円/月) | ガス代(円/月) | 水道代(円/月) |

|---|---|---|---|

| ドイツ | 15,000〜20,000円 | 8,000〜12,000円 | 5,000〜7,000円 |

| フランス | 8,000〜12,000円 | 5,000〜8,000円 | 4,000〜6,000円 |

| イギリス | 12,000〜18,000円 | 10,000〜15,000円 | 6,000〜8,000円 |

| スウェーデン | 18,000〜22,000円 | 12,000〜18,000円 | 5,000〜7,000円 |

3. 日本とヨーロッパの通信費の比較

通信費も、日本とヨーロッパでは異なる特徴を持っています。

日本は通信インフラが整っており、高速インターネットやモバイル通信が利用しやすい反面、通信料金が高めです。

一方、ヨーロッパでは格安SIMが一般的で、通信費を大幅に抑えることができる国が多く見られます。

日本の通信費

- スマホ料金が高め:大手キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク)のプランでは月額7,000〜9,000円が一般的。

- 格安SIMの選択肢も増加:楽天モバイルやMVNO(格安SIM)を利用すると、月額2,000〜3,000円に抑えられる。

- 固定インターネット料金が高い:光回線の基本料金は5,000円前後が標準。

ヨーロッパの通信費

- スマホ料金が格安:SIMフリー端末が普及しており、月額1,000〜3,000円程度でデータ通信が利用可能。

- 国によって通信環境の差がある:ドイツやイギリスでは通信費が比較的高く、スペインやフランスでは安価。

- 無料Wi-Fiが普及:カフェや公共施設でのWi-Fi環境が整っており、データ通信量を節約しやすい。

各国のスマホ料金の比較(月額)

| 国 | 大手キャリア(円/月) | 格安SIM(円/月) |

|---|---|---|

| 日本 | 7,000〜9,000円 | 2,000〜3,000円 |

| ドイツ | 4,000〜6,000円 | 1,500〜2,500円 |

| フランス | 3,000〜5,000円 | 1,000〜2,000円 |

| イギリス | 4,500〜6,500円 | 1,500〜2,500円 |

| スペイン | 3,000〜4,500円 | 1,000〜2,000円 |

まとめ

日本とヨーロッパを比較すると、光熱費・通信費にはそれぞれ異なる特徴があります。

日本の電気代やガス代は比較的安定していますが、通信費は高めです。

一方、ヨーロッパでは電気代や暖房費が高い国が多いものの、通信費は日本よりも安く抑えられる傾向にあります。

移住や長期滞在を考える際には、現地の光熱費や通信費を事前に確認し、家計に与える影響を考慮することが重要です。

どの国に住むかによって、生活コストが大きく異なるため、自分のライフスタイルに合った選択をすることが求められます。

各国の税金制度をチェック

日本とヨーロッパ各国では、税金制度に大きな違いがあります。

消費税(付加価値税)、所得税、社会保険料などの税負担は、国民の生活に直結する重要な要素です。

ヨーロッパの多くの国では、社会保障制度が充実している一方で、高い税率が課される傾向にあります。

一方、日本では消費税が低いものの、社会保険料の負担が大きく、実質的な手取り額に影響を与えています。

ここでは、日本とヨーロッパ各国の税制度を比較し、それぞれの特徴を詳しく見ていきます。

1. 消費税(付加価値税)の比較

消費税(VAT:付加価値税)は、物品やサービスを購入する際に課される税金であり、日本とヨーロッパではその税率が大きく異なります。

日本の消費税

- 現在、日本の消費税率は10%(軽減税率対象品目は8%)。

- 2023年時点では、食品や新聞など特定の品目に対して軽減税率が適用されている。

- 物価に対する負担は比較的低いが、将来的な税率引き上げの可能性がある。

ヨーロッパの消費税(付加価値税)

ヨーロッパの多くの国では、日本よりもはるかに高い付加価値税(VAT)が適用されています。

ただし、国によっては食料品や生活必需品に軽減税率を導入しています。

| 国 | 標準VAT税率 | 軽減税率(食料品など) |

|---|---|---|

| ドイツ | 19% | 7% |

| フランス | 20% | 5.5% |

| イギリス | 20% | 5% |

| スウェーデン | 25% | 12% |

| イタリア | 22% | 10% |

| スペイン | 21% | 10% |

ヨーロッパでは税率が20%以上の国が多く、特に北欧諸国(スウェーデン、デンマークなど)は25%と非常に高い水準です。

これにより、日常の買い物の際に支払う税金が日本と比べて格段に高くなります。

2. 所得税の違い

所得税は、個人の収入に応じて課される税金であり、累進課税制度が一般的です。

日本とヨーロッパでは税率だけでなく、税控除や免税枠の違いもあります。

日本の所得税

- 累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率が上がる。

- 2023年時点の所得税率は5%~45%(年間課税所得に応じて決定)。

- 所得税に加えて住民税(約10%)が課されるため、合計の税負担が増加。

| 課税所得額(円) | 税率 |

|---|---|

| 195万円以下 | 5% |

| 195万円超〜330万円以下 | 10% |

| 330万円超〜695万円以下 | 20% |

| 695万円超〜900万円以下 | 23% |

| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% |

| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% |

| 4,000万円超 | 45% |

ヨーロッパの所得税

ヨーロッパの所得税率は、日本よりも高い傾向にありますが、社会保障制度が充実しているため、教育や医療が無料、または低コストで利用できるメリットがあります。

| 国 | 最高税率 | 低所得者の税率 |

|---|---|---|

| ドイツ | 45% | 0%(一定所得以下は非課税) |

| フランス | 45% | 11% |

| イギリス | 45% | 20%(低所得者向け控除あり) |

| スウェーデン | 57% | 31% |

| スペイン | 47% | 19% |

スウェーデンやドイツでは、高所得者に対する税率が非常に高いですが、その分、教育や医療が無料で提供されるため、実質的な手取り額の減少が社会的なセーフティネットによって補われています。

3. 社会保険料の負担

日本とヨーロッパでは、社会保障制度の充実度が異なるため、社会保険料の負担にも大きな差があります。

日本の社会保険料

- 日本では、給与の約15%~30%が社会保険料として差し引かれる。

- 健康保険、年金保険、雇用保険、介護保険などが含まれる。

- 会社員の場合、保険料の約半分を企業が負担するが、自営業者は全額自己負担。

ヨーロッパの社会保険料

ヨーロッパでは、社会保険料の負担は高いものの、その分手厚い社会保障が提供されています。

| 国 | 社会保険料(給与に占める割合) | 特徴 |

|---|---|---|

| ドイツ | 約20% | 医療・年金・失業手当が充実 |

| フランス | 約22% | 退職後の年金制度が手厚い |

| スウェーデン | 約30% | 公共福祉が非常に充実 |

| イギリス | 約12% | NHS(国民保健サービス)が無料 |

| スペイン | 約24% | 退職後の年金支給が比較的高額 |

スウェーデンやフランスのように社会保険料の割合が高い国では、税金の一部として徴収され、国民に広範な福祉サービスが提供されています。

特に医療費が無料または低額で済む点が大きなメリットです。

まとめ

日本とヨーロッパの税制を比較すると、次のような傾向が見られます。

- 消費税(付加価値税)はヨーロッパの方が高い

→ 日本の10%に対し、ヨーロッパでは20%以上が標準。 - 所得税はヨーロッパの方が高いが、社会保障が充実

→ スウェーデンなどでは50%以上だが、教育・医療がほぼ無料。 - 社会保険料はヨーロッパの方が高いが、老後の保障が手厚い

→ 日本では自己負担が多いが、ヨーロッパは年金支給額が高い。

結局のところ、日本は税金や社会保険料が比較的抑えられているものの、その分、医療費や教育費の自己負担が大きくなります。

一方、ヨーロッパでは税負担が重いものの、その分社会福祉が充実しており、特に医療・年金制度が手厚いという違いがあります。

移住や長期滞在を考える際には、税金だけでなく、社会保障や生活コスト全体を総合的に考慮することが重要です。

娯楽費やブランド品の価格差

日本とヨーロッパでは、娯楽費やブランド品の価格に大きな違いがあります。

娯楽費には映画やコンサート、美術館の入場料、レジャー施設の利用料などが含まれます。

一方で、ブランド品は国際的に価格が統一されていると思われがちですが、実際には税制度や流通コストの違いにより、国によって大きな価格差があります。

ここでは、日本とヨーロッパの娯楽費やブランド品の価格を詳しく比較し、それぞれの特徴を解説していきます。

1. 娯楽費の比較

娯楽費とは、映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、美術館や博物館の入場料、遊園地のチケット代などが含まれます。

ヨーロッパと日本では、それぞれの文化や生活習慣によって価格が異なります。

日本の娯楽費

日本では、娯楽費は比較的高めに設定されている傾向があります。

特に映画やコンサートなどのチケット代は世界的に見ても高額です。

| 娯楽 | 日本の料金 |

|---|---|

| 映画鑑賞(一般) | 1,900円~2,200円 |

| コンサートチケット(国内アーティスト) | 6,000円~12,000円 |

| 美術館・博物館入場料 | 500円~2,000円 |

| 遊園地(東京ディズニーランド) | 7,900円~10,900円 |

| スポーツ観戦(プロ野球) | 3,000円~10,000円 |

映画の料金は世界的に見ても高い水準であり、多くの国では1,000円以下で鑑賞できることを考えると、日本の映画鑑賞料は割高です。

また、遊園地の料金も年々値上がりしており、家族での利用は負担が大きくなっています。

ヨーロッパの娯楽費

ヨーロッパでは、映画館のチケットやスポーツ観戦の料金が日本よりも安価なことが多いですが、一部のコンサートチケットは高額になることがあります。

| 娯楽 | ヨーロッパの料金(平均) |

|---|---|

| 映画鑑賞(一般) | 8~12ユーロ(約1,200~1,800円) |

| コンサートチケット(国内アーティスト) | 30~80ユーロ(約4,500~12,000円) |

| 美術館・博物館入場料 | 5~15ユーロ(約750~2,250円) |

| 遊園地(ディズニーランド・パリ) | 70~100ユーロ(約10,500~15,000円) |

| スポーツ観戦(サッカー) | 20~100ユーロ(約3,000~15,000円) |

映画の料金は日本よりも若干安く設定されている国が多いですが、都市部では日本と同程度の料金になることもあります。

一方、美術館や博物館の入場料は無料のところも多く、文化的な娯楽を楽しみやすい環境が整っています。

2. ブランド品の価格差

高級ブランド品の価格は、世界的に統一されているように見えますが、実際には輸入関税や消費税(付加価値税)、流通コストの違いによって国ごとに差が生じています。

日本のブランド品価格

日本では、輸入品にかかる関税や流通コストが高いため、海外のブランド品は割高になることが多いです。

また、消費税が10%であるため、購入時の価格に直接影響を与えます。

- ルイ・ヴィトンのバッグ(日本)

→ 約30万円~50万円 - シャネルのハンドバッグ(日本)

→ 約60万円~80万円 - ロレックスの腕時計(日本)

→ 約100万円~500万円

円安の影響により、輸入品の価格が上昇しており、特にハイブランドの品はここ数年で値上がり傾向にあります。

ヨーロッパのブランド品価格

ヨーロッパは多くの高級ブランドの本拠地であり、製造や販売の拠点があるため、同じブランド品でも日本より安く購入できることが多いです。

さらに、旅行者向けの免税制度(VAT還付)を利用することで、さらにお得に購入することが可能です。

- ルイ・ヴィトンのバッグ(フランス)

→ 約25万円~40万円(日本より10~20%安い) - シャネルのハンドバッグ(フランス)

→ 約50万円~70万円(日本より約15%安い) - ロレックスの腕時計(スイス)

→ 約80万円~450万円(日本より10%程度安い)

特にフランスやイタリアでは、ハイブランドの本店やアウトレットが多数存在し、比較的安価に購入できるだけでなく、現地ならではの限定モデルを手に入れることも可能です。

まとめ

日本とヨーロッパにおける娯楽費やブランド品の価格差は、次のようにまとめられます。

娯楽費の違い

- 映画鑑賞:ヨーロッパの方が安価な国が多い(日本は世界的に見ても高い)。

- 美術館・博物館:ヨーロッパでは無料や低価格の施設が多く、日本よりも文化的な娯楽を楽しみやすい。

- スポーツ観戦:ヨーロッパでは国やリーグによるが、日本と大きく変わらないことが多い。

- 遊園地:ヨーロッパのディズニーランドは日本より高めだが、現地住民向けの割引がある。

ブランド品の違い

- 日本は輸入関税と消費税の影響で割高。

- ヨーロッパでは現地価格が低く、さらに免税制度を利用するとさらに安価。

- 特にフランス、イタリア、スイスではブランド品の価格が安く、現地購入が有利。

結果として、娯楽費については日本の方が高いものも多く、美術館など文化的な施設の利用しやすさはヨーロッパが優位です。

一方、ブランド品はヨーロッパの方が安価であり、現地で購入することでお得に手に入れることができます。

ヨーロッパ旅行を計画する際には、こうした価格差を考慮し、上手に買い物や娯楽を楽しむことが重要です。

物価上昇率とインフレの影響

物価上昇率やインフレ率は、日常生活における支出の増加に直結し、家計や企業活動に大きな影響を与えます。

日本とヨーロッパでは、それぞれ異なる経済環境のもとで物価上昇が進んでおり、その影響も異なります。

ここでは、ヨーロッパと日本の物価上昇率の違いや、それによる生活への影響を詳しく解説します。

1. 日本とヨーロッパの物価上昇率の比較

物価上昇率とは、一般的に消費者物価指数(CPI)を基に算出され、過去と比較して物価がどれほど上昇したかを示す指標です。

近年、世界的なインフレが進んでおり、日本も例外ではありませんが、ヨーロッパに比べるとその影響は異なる形で現れています。

日本の物価上昇率の推移

日本は長らく低インフレ、またはデフレの状態が続いていました。

しかし、2022年以降、エネルギー価格の高騰や円安の影響で物価が急激に上昇しました。

| 年度 | 物価上昇率(CPI) |

|---|---|

| 2020年 | -0.2%(デフレ) |

| 2021年 | 0.8% |

| 2022年 | 3.0% |

| 2023年 | 3.5% |

日本の物価上昇は、エネルギー価格や食品価格の高騰が主な要因となっています。

ただし、他の先進国に比べると物価の上昇率はまだ抑えられている傾向にあります。

ヨーロッパの物価上昇率の推移

ヨーロッパでは、新型コロナウイルスの影響やウクライナ情勢によるエネルギー供給問題が深刻化し、多くの国でインフレが急速に進みました。

特に、2022年にはエネルギー危機により、欧州のインフレ率は過去数十年で最高水準に達しました。

| 国名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

|---|---|---|---|---|

| ドイツ | 0.4% | 3.1% | 7.9% | 6.0% |

| フランス | 0.5% | 1.6% | 5.2% | 5.0% |

| イギリス | 0.9% | 2.6% | 9.1% | 7.0% |

| イタリア | 0.2% | 1.9% | 8.1% | 6.5% |

特にイギリスでは2022年にインフレ率が9.1%まで急上昇し、食料品や光熱費が大幅に値上がりしました。

ドイツやフランスでも物価上昇が続き、生活コストが大幅に増加しています。

2. 物価上昇の主な要因

日本とヨーロッパで物価が上昇する要因は共通するものもありますが、それぞれの経済状況によって異なる影響を受けています。

日本における物価上昇の要因

日本の物価上昇の主な要因は次のようなものです。

- 円安の影響

日本は多くの資源を輸入に依存しており、円安が進むと輸入品の価格が上昇します。特に、原油や食品などの必需品が高騰し、消費者の負担が増えています。 - エネルギー価格の高騰

ロシア・ウクライナ問題の影響で、石油やガスの価格が上昇。これにより、電気代やガソリン代が大幅に値上がりしました。 - 企業の値上げ圧力

企業の生産コストが上昇した結果、多くのメーカーが商品の価格を引き上げています。食品業界では特に値上げが顕著になっています。

ヨーロッパにおける物価上昇の要因

ヨーロッパでは、以下の要因によって物価上昇が加速しました。

- エネルギー供給の不安定化

ウクライナ戦争によりロシアからのガス供給が不安定になり、ヨーロッパ全体でエネルギー価格が急騰。これにより、電気代や暖房費が大幅に上昇しました。 - 人件費の上昇

物価が上昇するにつれ、労働者の賃金も上昇しており、それがさらに物価の上昇につながるスパイラルを引き起こしています。 - 食料価格の高騰

世界的な農作物の不作や物流コストの増加が影響し、食料品の価格が急激に上昇しています。

3. 物価上昇が生活に与える影響

物価上昇は一般市民の生活に直接影響を及ぼします。

特に、以下の3つの分野で負担が増大しています。

- 生活必需品の値上がり

食料品や光熱費などの生活必需品が値上がりすることで、家計への圧迫が強まっています。特にヨーロッパでは電気代の上昇が深刻で、多くの家庭が節電を余儀なくされています。 - 賃金の伸びとのギャップ

ヨーロッパでは賃金の上昇がある程度進んでいますが、日本では物価上昇に比べて賃金の上昇が鈍い状況が続いています。これにより、実質的な購買力が低下し、消費が抑制される傾向にあります。 - 貯蓄の目減り

インフレが進むと、現金の価値が低下し、貯蓄の実質的な価値が目減りします。これにより、資産運用や投資の重要性が高まっています。

まとめ

日本とヨーロッパの物価上昇率やインフレの影響をまとめると、以下のようになります。

| 項目 | 日本 | ヨーロッパ |

|---|---|---|

| 物価上昇率 | 3~4%程度 | 5~10%程度 |

| 主な原因 | 円安、エネルギー価格の高騰 | エネルギー危機、人件費上昇 |

| 影響 | 食料品や光熱費の上昇 | 電気代・燃料費の急騰 |

| 対策 | 省エネ、節約、政府の補助金 | 賃上げ、エネルギー支援策 |

現在の世界経済の状況を考えると、しばらくは物価上昇が続く可能性が高いと考えられます。

日本とヨーロッパのどちらに住んでいても、節約や資産運用などの対策を考えることが重要です。

生活の質と満足度の比較

生活の質や満足度は、物価の水準や賃金、社会福祉の充実度など、多くの要素に影響を受けます。

ヨーロッパと日本を比較すると、物価や賃金だけでなく、働き方や社会保障制度、文化的な価値観も異なるため、それぞれの地域に住む人々の生活満足度には違いが見られます。

ここでは、ヨーロッパと日本における生活の質の違いや、それが満足度に与える影響について詳しく解説します。

1. 生活の質を測る指標とは?

生活の質(Quality of Life)は、単に物価や収入だけで決まるものではありません。

一般的に、以下のような指標を基に評価されます。

- 購買力(所得と物価のバランス)

収入に対してどれだけの消費が可能かを示す指標。物価が高すぎると、購買力は低下する。 - 労働環境(労働時間・休暇制度・ワークライフバランス)

仕事の時間が長すぎたり、休暇が取りにくい場合、生活の満足度は低くなりがち。 - 医療・社会保障

医療費が高すぎると生活の質が下がる一方で、充実した社会保障制度は安心感を生む。 - 住環境

住宅価格や賃貸のコスト、都市部の住みやすさなどが関係する。 - 治安の良さ

安全な国ほど生活のストレスが少なく、満足度が高い。 - 文化・レジャー

娯楽費や旅行のしやすさ、自由時間の充実度も満足度に影響を与える。

2. 日本とヨーロッパの生活満足度の違い

① 賃金と物価のバランス

ヨーロッパと日本の購買力を比較すると、ヨーロッパの方が賃金が高い傾向にありますが、物価も高いため、生活の余裕は国によって異なります。

例えば、ドイツやフランスでは平均年収が日本より高いですが、住宅費や食料品の価格も高いため、余裕のある生活を送れるかは職業や居住地域によります。

| 項目 | 日本 | ドイツ | フランス | イギリス |

|---|---|---|---|---|

| 平均年収 | 約450万円 | 約600万円 | 約550万円 | 約580万円 |

| 物価水準(CPI) | 低め | 高め | 高め | 高め |

| 住宅費 | 高い(都市部) | 高い | 高い | 非常に高い |

日本は物価が比較的抑えられている一方で、賃金が伸び悩んでおり、特に都市部では生活コストが高くなる傾向があります。

そのため、日本のサラリーマンの可処分所得(自由に使えるお金)は、欧州諸国と比較すると低くなる場合が多いです。

② 労働環境とワークライフバランス

労働環境は、生活の質を決定づける重要な要素です。

日本とヨーロッパでは働き方に大きな違いがあります。

| 項目 | 日本 | ヨーロッパ |

|---|---|---|

| 労働時間 | 長い(平均40-50時間/週) | 短い(平均35-40時間/週) |

| 有給休暇取得率 | 低い(約50%取得) | 高い(80-100%取得) |

| 退勤後の時間 | 仕事関連の付き合いが多い | プライベートの時間が確保される |

ヨーロッパでは、特にフランスやドイツでは労働時間が短く、有給休暇がしっかり取得できる文化が根付いています。

一方、日本では長時間労働が一般的で、「仕事優先」の文化が強いため、プライベートの時間が削られがちです。

これが、ヨーロッパの方が「生活の質が高い」と感じられる要因の一つとなっています。

③ 医療と社会保障制度の充実度

日本は国民皆保険制度が整っており、医療費の自己負担が3割程度で済みます。

一方、ヨーロッパでは国によって制度が異なりますが、一般的には公的医療保険が充実しており、無料または低額で医療を受けることができます。

| 項目 | 日本 | ヨーロッパ(ドイツ・フランス) |

|---|---|---|

| 医療費負担 | 3割負担 | 基本無料または低額 |

| 医療サービスの質 | 高い | 高いが待ち時間が長い |

| 民間保険の必要性 | 低い | 国によっては必要 |

ヨーロッパの医療制度は手厚いですが、病院の待ち時間が長いというデメリットもあります。

日本はすぐに病院を受診できる点では優れていますが、負担額が完全無料ではないため、一長一短と言えます。

④ 治安の良さと住環境

生活の質を考える上で、治安の良さも重要です。

一般的に、日本は世界的にも治安が良い国として知られています。

ヨーロッパも多くの国では安全ですが、一部の大都市ではスリや詐欺などの犯罪が発生しやすい地域もあります。

| 項目 | 日本 | ヨーロッパ(主要都市) |

|---|---|---|

| 治安の良さ | 非常に良い | 都市部ではやや悪化 |

| 夜間の外出 | 安全 | 一部の地域は注意が必要 |

| 住宅価格 | 都市部は高騰 | 地域によって異なる |

ヨーロッパでは、フランス・パリやイタリア・ローマではスリが多いとされており、観光客や外国人がターゲットになるケースもあります。

日本は都市部でも比較的安全であるため、安心して暮らせる環境が整っています。

まとめ:どちらの生活が満足度が高いか?

日本とヨーロッパの生活の質を比較すると、それぞれの良い点と悪い点が見えてきます。

- ヨーロッパのメリット

- 賃金が高く、ワークライフバランスが充実

- 医療費がほぼ無料

- 休暇を取りやすく、プライベートが充実

- ヨーロッパのデメリット

- 物価が高く、生活コストがかかる

- 治安が悪い地域もある

- 公共サービスの待ち時間が長い

- 日本のメリット

- 物価が比較的安い(特に地方)

- 治安が良く、快適な生活が可能

- 医療サービスをすぐに受けられる

- 日本のデメリット

- 長時間労働が一般的

- 休暇が取りづらく、ワークライフバランスが悪い

- 賃金の伸びが鈍い

結局のところ、どちらが良いかは個人の価値観やライフスタイルによるところが大きいと言えます。

ワークライフバランスを重視するならヨーロッパ、治安の良さや利便性を求めるなら日本、といった選択が考えられます。

短期滞在費用を抑える方法

ヨーロッパと日本を比較すると、短期滞在にかかる費用には大きな違いがあります。

特にヨーロッパでは、物価の高い国(スイス、ノルウェー、フランスなど)と比較的安価な国(ポルトガル、ハンガリー、チェコなど)があり、国によって出費が大きく変わります。

一方、日本も東京や大阪のような都市部は滞在費が高いですが、地方では比較的安く済ませることができます。

ここでは、ヨーロッパや日本での短期滞在費用を抑える具体的な方法について詳しく解説します。

1. 滞在費(宿泊代)を節約する方法

宿泊費は短期滞在の中でも最も大きな支出の一つです。

これを抑えることで全体のコストを大幅に削減できます。

① ホテルではなく、安価な宿泊施設を選ぶ

ヨーロッパと日本のホテルは都市部を中心に高額になりがちですが、以下の方法で費用を抑えることができます。

- ホステルを利用する(ドミトリー形式なら1泊20~50ユーロ程度)

- Airbnbや民泊を利用する(長期滞在向けの割引がある場合も)

- ゲストハウスやカプセルホテルを活用する(日本では1泊2000円~4000円程度)

- ユースホステルやバックパッカー向けの宿を探す

- 大学の学生寮を短期レンタルする(夏休み期間に利用可能なことが多い)

② ロケーションを考慮する

都市中心部のホテルは高額になりがちですが、少し郊外に滞在すると宿泊費が半額以下になることもあります。

例えば、フランス・パリやイギリス・ロンドンでは中心地から少し離れたエリアに滞在するだけで大幅に費用を削減できます。

2. 交通費を抑える方法

公共交通機関の利用方法次第で、滞在費用を大幅に削減できます。

① 交通パスを活用する

ヨーロッパや日本では、短期滞在者向けの交通パスが用意されていることが多いです。

| 交通パス | 国 | 価格目安 | 内容 |

|---|---|---|---|

| Eurail Pass | ヨーロッパ全域 | 約200€~500€ | 指定期間中の鉄道乗り放題 |

| Navigo(パリ) | フランス | 約30€(1週間) | パリ市内の交通機関乗り放題 |

| Oyster Card(ロンドン) | イギリス | 20£~ | ロンドン地下鉄・バスが割引料金 |

| Japan Rail Pass | 日本 | 約50,000円(2週間) | 新幹線・JR線乗り放題 |

都市部では短期観光客向けの割引パスがあることが多いので、渡航前にチェックしておくと良いでしょう。

② バスやシェアライドを活用

電車やタクシーは高額になることがあるため、長距離移動の際には以下の方法を検討すると節約できます。

- ヨーロッパ:FlixBus、BlaBlaCar(ライドシェア)を活用

- 日本:夜行バスを利用する(格安で都市間移動が可能)

- 市内移動ではレンタル自転車を活用する(特にヨーロッパでは普及)

3. 食費を抑える方法

ヨーロッパと日本では、外食費に大きな違いがあります。

特に、ヨーロッパのレストランはチップの習慣がある国が多く、日本よりも割高になることが一般的です。

① スーパーや市場で食材を調達

食費を抑えるには、スーパーや市場を利用するのが最も効果的です。

- ヨーロッパ:Lidl、Aldi、Carrefourなどのディスカウントスーパーを活用

- 日本:業務スーパー、OKストア、コンビニの格安商品を活用

また、宿泊先にキッチンがある場合は、現地の市場やスーパーで安く食材を購入し、自炊するのも良い方法です。

② ランチのセットメニューを活用

ヨーロッパのレストランはディナーよりランチの方が安いことが多いため、ランチをメインにするのもおすすめです。

| 国 | ランチの平均価格 | ディナーの平均価格 |

|---|---|---|

| フランス(パリ) | 約10~15€ | 約20~40€ |

| イギリス(ロンドン) | 約10£ | 約20~50£ |

| 日本(東京) | 約800~1500円 | 約2000~5000円 |

4. 観光・娯楽費を節約する方法

観光地やアクティビティの費用も、事前に調べて工夫することで節約できます。

① 無料の観光スポットを活用

ヨーロッパには無料で楽しめる観光地が多くあります。

- ロンドン:大英博物館、ナショナルギャラリーは無料

- パリ:シャンゼリゼ通り、モンマルトル散策

- ベルリン:壁跡や歴史的モニュメント

日本でも、無料で楽しめる公園や神社仏閣、美術館の特定日無料開放を活用できます。

② 事前予約で割引を利用

多くの観光地では、オンライン予約で割引を受けられることがあるため、訪れる予定の観光地のチケット情報を事前にチェックするのがおすすめです。

5. 短期滞在費用を抑えるためのまとめ

短期滞在費用を抑えるためには、宿泊費・交通費・食費・観光費の4つの要素をうまくコントロールすることが重要です。

以下のポイントを押さえておけば、限られた予算でも充実した滞在が可能です。

- 宿泊費を抑える → ホステルやAirbnb、郊外の安宿を選ぶ

- 交通費を節約する → 割引パスを利用し、バスやレンタル自転車を活用

- 食費を削減する → スーパーや市場での食材購入、ランチセットを活用

- 観光費を減らす → 無料の観光スポットを活用し、事前予約で割引を受ける

ヨーロッパと日本では物価や滞在コストに差がありますが、適切な計画を立てることで、コストを抑えつつ充実した旅行が可能になります。

旅行前にしっかりと調べ、お得な情報を活用することで、予算内で楽しい滞在を実現しましょう。

コスト削減のポイントと節約術

ヨーロッパと日本では物価や生活費に大きな違いがあり、特に滞在期間が長くなるほどその差が顕著になります。

旅行や生活をする際には、少しでもコストを抑えながら快適に過ごしたいと考える人が多いでしょう。

ここでは、ヨーロッパと日本での生活や旅行において、コスト削減のポイントと実践的な節約術について詳しく解説します。

1. 宿泊費の節約術

宿泊費は長期・短期を問わず、最も大きな支出の一つです。しかし、選択肢を工夫すれば大幅にコストを削減できます。

① ホテルよりも安価な選択肢を活用

- ホステルやゲストハウス:ヨーロッパではドミトリー形式のホステルが一般的で、1泊20〜50ユーロほどで宿泊可能。

- Airbnbや民泊:特に長期滞在には民泊が割安で、キッチン付きの物件なら食費の節約も可能。

- カウチサーフィン:無料で現地の人の家に滞在でき、現地の文化も体験できる。

- 長期滞在割引を活用:ホテルやAirbnbでは、1週間以上滞在すると割引が適用されることがある。

② 立地を工夫する

- 都市中心部ではなく郊外を選ぶ:ロンドンやパリなどの大都市では、中心部の宿泊費は高額。一方、郊外であれば半額以下で宿泊可能。

- 公共交通機関のアクセスを確認:郊外の安い宿を選ぶ際は、地下鉄やバスでの移動が便利な場所を選ぶと、結果的に移動コストも抑えられる。

2. 交通費の節約術

ヨーロッパと日本では公共交通機関の料金体系が異なり、上手に活用すればコストを抑えられます。

① 割引パスを活用

| 交通パス名 | 対象国・都市 | 価格目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Eurail Pass | ヨーロッパ全域 | 約200~500€ | 一定期間、ヨーロッパの鉄道が乗り放題 |

| Navigo(パリ) | フランス | 約30€/週 | 地下鉄・バス乗り放題 |

| Oyster Card(ロンドン) | イギリス | 20£~ | 地下鉄・バスが割引料金 |

| Japan Rail Pass | 日本 | 約50,000円(2週間) | 新幹線・JR線乗り放題 |

② シェアライドやバスを活用

- ヨーロッパ:FlixBus、BlaBlaCarを利用すると鉄道よりも安価に移動可能。

- 日本:夜行バスを利用すれば、新幹線よりも安く都市間移動ができる。

- レンタル自転車を活用:パリやアムステルダムでは、1日5ユーロほどで自転車を借りられる。

3. 食費の節約術

外食費は国によって大きく異なりますが、共通する節約方法もあります。

① 自炊を取り入れる

- スーパーや市場を活用:ヨーロッパではLidlやAldi、日本では業務スーパーなどで格安の食材を購入可能。

- 宿泊先にキッチンがある場合は自炊:特にヨーロッパでは外食費が高いため、スーパーの食材で自炊すると大幅に節約できる。

② 格安レストランを活用

- ランチのセットメニューを利用:フランスやイタリアではランチセットがディナーより格安(10~15€程度)。

- ファストフードや屋台を活用:日本では牛丼チェーン(吉野家、すき家)やコンビニ、ヨーロッパではケバブやパン屋が安価。

4. 通信費の節約術

海外滞在時にはスマートフォンの通信費が高くなりがちですが、以下の方法で節約可能です。

① プリペイドSIMやeSIMを活用

- ヨーロッパ:現地の格安SIM(Lebara、Lycamobileなど)を購入すれば、1ヶ月10~20€で利用可能。

- 日本:海外旅行者向けのプリペイドSIMやWi-Fiルーターのレンタルを活用。

② フリーWi-Fiを活用

- 空港、カフェ、図書館、ホテルなどでフリーWi-Fiを利用することで、データ通信量を節約可能。

5. 娯楽・観光費の節約術

観光や娯楽費は、事前に計画することで大幅に削減できます。

① 無料の観光スポットを活用

- ロンドン:大英博物館、ナショナルギャラリー

- パリ:シャンゼリゼ通り、モンマルトル

- ベルリン:ベルリンの壁跡

- 日本:神社仏閣、公園(明治神宮、上野公園)

② 事前予約や割引チケットを活用

- オンライン割引:ヨーロッパの美術館や観光地は、事前予約で割引が適用されることがある。

- シティパスを利用:各都市の観光パスを利用すれば、複数の観光地を割安で巡れる。

6. まとめ:コスト削減のポイント一覧

短期・長期に関わらず、ヨーロッパや日本での生活・旅行費を抑えるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

| 節約項目 | 節約方法 |

|---|---|

| 宿泊費 | ホステル・Airbnb・郊外の安宿を選ぶ |

| 交通費 | 割引パス・バス・シェアライドを活用 |

| 食費 | スーパーで買い物・ランチセットを利用 |

| 通信費 | 格安SIM・フリーWi-Fiを活用 |

| 観光費 | 無料観光スポット・事前予約で割引を活用 |

これらのポイントを押さえておけば、少ない予算でも充実した旅行や生活が可能になります。

ヨーロッパと日本では物価や生活コストに違いがありますが、適切な情報を活用し、無駄な出費を抑えることで、より快適で充実した滞在を実現できるでしょう。

ヨーロッパと日本の物価を比較:生活費と経済環境の違いを総括

- ヨーロッパの家賃は都市部で高額だが、地方では日本より安い

- 日本の外食費は安価だが、ヨーロッパはレストランの価格が高い

- ヨーロッパの交通費は高めだが、定期券の割引が充実している

- 日本の通信費は高いが、ヨーロッパでは格安SIMが普及している

- 光熱費はヨーロッパのほうが高く、特に冬の暖房費が負担になる

- 日本は食材の種類が豊富で安価だが、ヨーロッパは乳製品やパンが安い

- ヨーロッパの消費税は20%前後と高いが、生活必需品には軽減税率が適用される

- ヨーロッパの医療費は無料または低額だが、診察の待ち時間が長い

- 日本の治安は良好だが、ヨーロッパではスリや詐欺のリスクが高い都市もある

- ヨーロッパの平均給与は日本より高いが、税負担が大きい

- ヨーロッパの大学の学費は無料または低額の国が多いが、日本は高額

- 日本の労働時間は長く、ヨーロッパはワークライフバランスを重視する傾向がある

- 娯楽費はヨーロッパの映画やコンサートが高く、日本の方が安い

- ブランド品はヨーロッパでの購入が割安で、免税制度も利用できる

- 物価上昇率はヨーロッパの方が高く、インフレの影響を強く受けている